Рассказчик: Byram

18.05.2021, Новые истории - основной выпуск

Уж сколько лет работаю с туристами, и все равно порой попадаю впросак. Звонит сегодня знакомая из дальнего региона. Просит проконсультировать перед поездкой в Дагестан. Я, как водится, разливаюсь соловьем - горы, аулы мастеров, дербентские магалы. И чувствую, что как-то мимо. Но что-то же должно ее заинтересовать! Продолжаю - крутые музеи, рестораны, хипстерские кафе, классные художники... Тут она не выдерживает:

- Не надо мне художников! - говорит. - И хипстеры тем более не нужны. Скажи, где в Махачкале найти нормального мужика лет сорока, чтобы отдохнуть как следует.

Тут и сел старик

- Не надо мне художников! - говорит. - И хипстеры тем более не нужны. Скажи, где в Махачкале найти нормального мужика лет сорока, чтобы отдохнуть как следует.

Тут и сел старик

Объявление в спортзале: вас бьёт жена? Запишитесь на наши курсы самообороны.

текст удалён

10.10.2024, Остальные новые анекдоты

Дональд Трамп про ураган "Милтон".

- "При мне такой херни не было".

- "При мне такой херни не было".

18.12.2024, Свежие анекдоты - основной выпуск

Это только в рекламе "ВТБ - это классика", по факту "ВТБ" - жесткий анал.

10.01.2021, Свежие анекдоты - основной выпуск

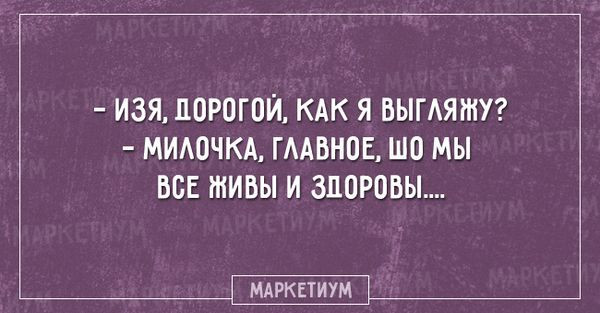

Когда у Фимы заканчивались аргументы в споре с Сарой, он говорил:

- Однажды один очень мудрый человек, Сарочка, оставил свое мнение при себе.

- Однажды один очень мудрый человек, Сарочка, оставил свое мнение при себе.

13.08.2011, Повторные анекдоты

Пушкин, с*ка, а ты сам-то когда-нить пробовал изумруды грызть?

Белочка

Белочка

08.02.2025, Новые истории - основной выпуск

1943 год. Идет война. В отделение НКВД в МГУ приходит донос на научного сотрудника К-ва. Пока на полях гибнут наши солдаты, гр. К-ов сидит и ни хрена не делает, занимается разглядыванием каких-то лучистых грибов, пьет народный чай с пряниками из пайков для особо нужных стране ученых. Примите меры. Наряд НКВД вломился в лабораторию МГУ, а будь добрый, гражданин К-ов, расскажи-ка органам чем ты тут занимаешься. Да вот, говорит, изучаю лучистые грибы. Тааак. Грииибы значит? А на хрена?? Понимаете, благодаря им я научился синтезировать вещество, которое убивает бактерии. И им можно лечить раны даже лучше чем американцы лечат своим пенициллином. Врешь!!! Зуб даю!!! НКВД проверили эмульсию на себе, на зэках, в госпитале на раненых. И начальник отделения НКВД пишет донос на ученого самому Берии, тот поглядев на чудо средство - пишет депешу Сталину. Тот, внимательно изучив доклад Берии, лично своим приказом в 1943 г. назначает научного сотрудника К-ва академиком, создает для него кафедру и лабораторию в МГУ, из США специальным рейсом привозит оборудование для лаборатории. 1943 год!!!

Все это я узнал на экскурсии на биофаке МГУ, разглядывая американский автоклав, благодаря которому были спасены десятки тысяч советских солдат.

Все это я узнал на экскурсии на биофаке МГУ, разглядывая американский автоклав, благодаря которому были спасены десятки тысяч советских солдат.

24.08.2021, Новые истории - основной выпуск

История красивая, яркая, страстная, но до боли короткая.

В 28 лет Сергей Гриньков со своей партнёршей по фигурному катанию, Екатериной Гордеевой успел выиграть два Олимпийских золота. В 28 лет Сергей Гриньков умер прямо на льду…

Жизнь Сергея Гринькова – это история любви. К сожалению, это печальная история любви, которую нам от первого лица рассказывали сами герои этой истории. Прямо с экранов телевизоров.

Родившись 4 февраля 1967 года, Сергей Гриньков, сам того не зная, до 1981 года шёл по жизни рядом с девочкой на четыре года младше, жившей в одном из соседних домов.

Они ходили в одну и ту же общеобразовательную школу – номер 704, но знакомы не были – для этого была слишком велика разница в возрасте. Они ходили в одну и ту же секцию по фигурному катанию, но также не пересекались.

Сергей с пяти лет, как и Катя с трёх, пытался построить сольную карьеру. К 1981 году стало понятно, что у ребят для одиночного катания прыжки недостаточно высоки. Их представили друг другу – так и произошло их первое знакомство, ставшее для обоих, как и для всего мира, судьбоносным.

Ей было всего 10 лет, ему – 14, и тогда они еще не знали, что судьба свяжет их навсегда не только в спортивном плане.

Заметив потенциал молодых спортсменов, их пригласил к себе самый именитый на тот момент тренер, Станислав Жук. Именно под его руководством в 1986 году пара впервые завоевала звание чемпионов мира. Юной Кате было всего 14 лет – рекордный тогда возраст за всю историю мировых первенств по фигурному катанию. В том же году они стали вторыми на чемпионате Европы и завоевали серебро на чемпионате СССР.

Всего год спустя, в 1987 году, перейдя к новому тренеру, Станиславу Леоновичу, пара выиграла все крупные соревнования, в которых принимала участие: чемпионат мира, первенство Европы и чемпионат СССР, а значит к Олимпийским играм 1988 года Гриньков и Гордеева подходили в статусе главных фаворитов.

В 1988 году Сергею был 21 год, Кате только исполнилось 17, но уже было заметно, что ребят скрепляют далеко не одни только партнёрские, спортивные интересы.

Возможно, именно такая духовная близость и помогала им идти вперёд, выигрывать все соревнования, включая и Олимпийские игры, которые покорились им с удивительной легкостью. Интересно, что произвольный танец, вошедший в историю фигурного катания, как настоящий шедевр, был исполнен под «Марш Мендельсона».

Год спустя у пары родилась дочь, Дарья. В это время они много выступали на зарубежных турнирах, принимали участие в большом количестве коммерческих проектов. За искренность и идеальную технику, а также за ту огромную любовь друг к другу, в США и Канаде их полюбили и прозвали G&G – по первым буквам фамилий.

Похожие прозвища американцы дают исключительно звёздам кино и эстрады. Вновь, но уже в другой обстановке, законные муж и жена, Сергей и Екатерина, услышали этот отрывок через три года, 20 апреля 1991 года на собственной свадьбе. К тому моменту они не только успели стать четырёхкратными чемпионами мира, но и завершить свою любительскую карьеру, перейдя в театр Татьяны Тарасовой, где можно было не только заниматься любимым делом, но и получать за это неплохие деньги, что в начале 90-х в нашей стране было очень важно. Ради заработка было решено даже пропустить Олимпиаду-92. Ещё год спустя, в 1993 году, в Международном олимпийском комитете, видимо, поняли, какую огромную долю рынка они теряют, категорически запрещая парам, ушедшим в профессионалы, принимать участие в Олимпиадах, и слегка смягчили свой устав, позволив желающим вернуться и поучаствовать в переходных играх 1994 года. Гриньков и Гордеева воспользовались этой возможностью. Вернув статус любителей, Сергей и Екатерина повторили свой успех 1987 года, выиграли чемпионаты страны, Европы и мира, но в этот раз, к своей россыпи золотых медалей, они добавили ещё и награду высшей пробы с пятью Олимпийскими кольцами на ней. После этого триумфа пара вернулась в профессиональный спорт, уступив дорогу к олимпийским свершениям молодым. Но ненадолго… 20 ноября 1995 года Сергей Гриньков во время тренировки в Лейк-Плэсиде получил обширный инфаркт и скончался прямо на льду, во время тренировки.

Попрощаться с Сергеем Гриньковым пришли тысячи москвичей. Многие не скрывали слез, не могли поверить, что у сказки о двух безумно влюбленных друг в друга людях может быть такой трагический финал. На хрупкие плечи Кати легли все заботы о семье, дочке, доме. Почти все приходилось делать самой. Ее поддерживали друзья из шоу «Звезды на льду» — Кристина Ямагучи, Катарина Витт, Виктор Петренко, Оксана Баюл, решившие посвятить одно из своих выступлений памяти Сергея Гринькова.

Катя по задумке организаторов должна была присутствовать на этом представлении в качестве зрителя. Но она решила, что будет сама танцевать... Одна, без Сергея, но для него...

«Я начала волноваться, что потеряюсь на катке, что я такая маленькая и меня никто не увидит. Но заиграла музыка, включился свет, и все мучения вдруг прошли.

Прислушиваясь к своим ногам, прислушиваясь к Сергею, я почувствовала двойную энергию. Я точно знаю, что никогда не смогу так станцевать вновь», — рассказывала Гордеева о своем возвращении на лед. Впервые выйдя на ледовую арену одна, фигуристка стала участвовать в соревнованиях профессионалов и танцевать в шоу «Звезды на льду». Это помогало оправиться от потери. Да и дочка Дашенька стала подрастать, а вместе с ней стали расти и заботы о ней. «Да, я танцую за деньги, — говорит Екатерина. — Ведь фигурное катание — это тоже профессия. И я зарабатываю этим себе и своему ребенку на жизнь»....

Через год после смерти Сергея в Америке вышла книга «Мой Сергей. История любви» на английском языке. Эпиграфом к ней стали строчки из стихов Анны Ахматовой «Я улыбаться перестала…»

Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

И эту песню я невольно

Отдам на смех и поруганье,

Затем, что нестерпимо больно

Душе любовное молчанье.

В 28 лет Сергей Гриньков со своей партнёршей по фигурному катанию, Екатериной Гордеевой успел выиграть два Олимпийских золота. В 28 лет Сергей Гриньков умер прямо на льду…

Жизнь Сергея Гринькова – это история любви. К сожалению, это печальная история любви, которую нам от первого лица рассказывали сами герои этой истории. Прямо с экранов телевизоров.

Родившись 4 февраля 1967 года, Сергей Гриньков, сам того не зная, до 1981 года шёл по жизни рядом с девочкой на четыре года младше, жившей в одном из соседних домов.

Они ходили в одну и ту же общеобразовательную школу – номер 704, но знакомы не были – для этого была слишком велика разница в возрасте. Они ходили в одну и ту же секцию по фигурному катанию, но также не пересекались.

Сергей с пяти лет, как и Катя с трёх, пытался построить сольную карьеру. К 1981 году стало понятно, что у ребят для одиночного катания прыжки недостаточно высоки. Их представили друг другу – так и произошло их первое знакомство, ставшее для обоих, как и для всего мира, судьбоносным.

Ей было всего 10 лет, ему – 14, и тогда они еще не знали, что судьба свяжет их навсегда не только в спортивном плане.

Заметив потенциал молодых спортсменов, их пригласил к себе самый именитый на тот момент тренер, Станислав Жук. Именно под его руководством в 1986 году пара впервые завоевала звание чемпионов мира. Юной Кате было всего 14 лет – рекордный тогда возраст за всю историю мировых первенств по фигурному катанию. В том же году они стали вторыми на чемпионате Европы и завоевали серебро на чемпионате СССР.

Всего год спустя, в 1987 году, перейдя к новому тренеру, Станиславу Леоновичу, пара выиграла все крупные соревнования, в которых принимала участие: чемпионат мира, первенство Европы и чемпионат СССР, а значит к Олимпийским играм 1988 года Гриньков и Гордеева подходили в статусе главных фаворитов.

В 1988 году Сергею был 21 год, Кате только исполнилось 17, но уже было заметно, что ребят скрепляют далеко не одни только партнёрские, спортивные интересы.

Возможно, именно такая духовная близость и помогала им идти вперёд, выигрывать все соревнования, включая и Олимпийские игры, которые покорились им с удивительной легкостью. Интересно, что произвольный танец, вошедший в историю фигурного катания, как настоящий шедевр, был исполнен под «Марш Мендельсона».

Год спустя у пары родилась дочь, Дарья. В это время они много выступали на зарубежных турнирах, принимали участие в большом количестве коммерческих проектов. За искренность и идеальную технику, а также за ту огромную любовь друг к другу, в США и Канаде их полюбили и прозвали G&G – по первым буквам фамилий.

Похожие прозвища американцы дают исключительно звёздам кино и эстрады. Вновь, но уже в другой обстановке, законные муж и жена, Сергей и Екатерина, услышали этот отрывок через три года, 20 апреля 1991 года на собственной свадьбе. К тому моменту они не только успели стать четырёхкратными чемпионами мира, но и завершить свою любительскую карьеру, перейдя в театр Татьяны Тарасовой, где можно было не только заниматься любимым делом, но и получать за это неплохие деньги, что в начале 90-х в нашей стране было очень важно. Ради заработка было решено даже пропустить Олимпиаду-92. Ещё год спустя, в 1993 году, в Международном олимпийском комитете, видимо, поняли, какую огромную долю рынка они теряют, категорически запрещая парам, ушедшим в профессионалы, принимать участие в Олимпиадах, и слегка смягчили свой устав, позволив желающим вернуться и поучаствовать в переходных играх 1994 года. Гриньков и Гордеева воспользовались этой возможностью. Вернув статус любителей, Сергей и Екатерина повторили свой успех 1987 года, выиграли чемпионаты страны, Европы и мира, но в этот раз, к своей россыпи золотых медалей, они добавили ещё и награду высшей пробы с пятью Олимпийскими кольцами на ней. После этого триумфа пара вернулась в профессиональный спорт, уступив дорогу к олимпийским свершениям молодым. Но ненадолго… 20 ноября 1995 года Сергей Гриньков во время тренировки в Лейк-Плэсиде получил обширный инфаркт и скончался прямо на льду, во время тренировки.

Попрощаться с Сергеем Гриньковым пришли тысячи москвичей. Многие не скрывали слез, не могли поверить, что у сказки о двух безумно влюбленных друг в друга людях может быть такой трагический финал. На хрупкие плечи Кати легли все заботы о семье, дочке, доме. Почти все приходилось делать самой. Ее поддерживали друзья из шоу «Звезды на льду» — Кристина Ямагучи, Катарина Витт, Виктор Петренко, Оксана Баюл, решившие посвятить одно из своих выступлений памяти Сергея Гринькова.

Катя по задумке организаторов должна была присутствовать на этом представлении в качестве зрителя. Но она решила, что будет сама танцевать... Одна, без Сергея, но для него...

«Я начала волноваться, что потеряюсь на катке, что я такая маленькая и меня никто не увидит. Но заиграла музыка, включился свет, и все мучения вдруг прошли.

Прислушиваясь к своим ногам, прислушиваясь к Сергею, я почувствовала двойную энергию. Я точно знаю, что никогда не смогу так станцевать вновь», — рассказывала Гордеева о своем возвращении на лед. Впервые выйдя на ледовую арену одна, фигуристка стала участвовать в соревнованиях профессионалов и танцевать в шоу «Звезды на льду». Это помогало оправиться от потери. Да и дочка Дашенька стала подрастать, а вместе с ней стали расти и заботы о ней. «Да, я танцую за деньги, — говорит Екатерина. — Ведь фигурное катание — это тоже профессия. И я зарабатываю этим себе и своему ребенку на жизнь»....

Через год после смерти Сергея в Америке вышла книга «Мой Сергей. История любви» на английском языке. Эпиграфом к ней стали строчки из стихов Анны Ахматовой «Я улыбаться перестала…»

Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

И эту песню я невольно

Отдам на смех и поруганье,

Затем, что нестерпимо больно

Душе любовное молчанье.

24.08.2021, Новые истории - основной выпуск

В древнем Риме основной силой государства была армия. И служили в этой армии все граждане Рима. Если ты не служишь или не работаешь на армию Рима, то ты не гражданин Рима и не римлянин, соответственно. Вот и вся система Римского государства.

Римская армия, в свою очередь, состояла из легионов, легионы из когорт, когорты из центурий, центурии из манипул. Отсюда и понятие "манипулировать". Легион состоял из 5 когорт, когорта из 10 центурий, центурия из 10 манипул, манипула из 10 легионеров.

Исходя из этого, можно рассчитать численный состав легиона - это 5.000 воинов. Воины внутри легиона разделялись на новичков, обученных, опытных, ветеранов и элиту.

Новички составляли обычно первую когорту, во второй когорте сражались воины, побывавшие в сражении, в третьей когорте сражались воины, побывавшие в нескольких сражениях, в четвёртой когорте сражались воины, за плечами которых целые кампании. И, наконец, пятая когорта или, по-другому, "непобедимая когорта" или "последняя тысяча".

Эта когорта состояла из самых опытных воинов, воинов, за плечами которых были не только компании, а целые войны, и вступала в бой эта когорта в самый решающий момент схватки и именно она решала исход сражения.

Эта когорта никогда не отступала без приказа - она побеждала противника или погибала! Потому она и называлась "непобедимой", т.к. её нельзя было победить. Её можно было только уничтожить.

А уничтожив последнюю когорту легиона - противник уничтожал весь легион, т.к. основной костяк легиона - это именно те воины, которые и были хранителями орла легиона. Так вот, именно воины последней когорты легиона и назывались в древнем Риме интеллигентами.

Почему же эти воины назывались интеллигентами, т.е. "понимающими"?

А очень просто. Этим людям не надо было ничего объяснять, они сами всё знали и понимали, что им делать, и когда делать. Им не надо было объяснять как построиться черепахой; им не надо было объяснять когда поднимать щит, а когда нет; им не надо объяснять, как разомкнуть строй и, как его сомкнуть, им не надо объяснять когда им надо достать гладий, а когда работать пилумом.

Эти воины сами всё знали, всё понимали, и именно поэтому их называли понимающими, т.е. интеллигентами.

И именно в этих воинах была сокрушающая мощь Рима. Из этих воинов набиралась преторианская гвардия и когорты сената. Быть интеллигентом, то есть, воином последней когорты, считали за честь для себя патриции, сенаторы, трибуны, цензоры, преторы и т.д.

То есть, быть воином последней когорты - значит быть профессионалом в военном деле высочайшего класса, быть достойным плечом к плечу сражаться рядом с лучшими людьми Рима и это значит быть самому - представителем лучших людей Рима.

Интеллигенция - это становой хребет Римской Империи. Интеллигенция - это скелет римского общества. Интеллигенция - это то, на чём стоял Рим.

Алла Захарова

Римская армия, в свою очередь, состояла из легионов, легионы из когорт, когорты из центурий, центурии из манипул. Отсюда и понятие "манипулировать". Легион состоял из 5 когорт, когорта из 10 центурий, центурия из 10 манипул, манипула из 10 легионеров.

Исходя из этого, можно рассчитать численный состав легиона - это 5.000 воинов. Воины внутри легиона разделялись на новичков, обученных, опытных, ветеранов и элиту.

Новички составляли обычно первую когорту, во второй когорте сражались воины, побывавшие в сражении, в третьей когорте сражались воины, побывавшие в нескольких сражениях, в четвёртой когорте сражались воины, за плечами которых целые кампании. И, наконец, пятая когорта или, по-другому, "непобедимая когорта" или "последняя тысяча".

Эта когорта состояла из самых опытных воинов, воинов, за плечами которых были не только компании, а целые войны, и вступала в бой эта когорта в самый решающий момент схватки и именно она решала исход сражения.

Эта когорта никогда не отступала без приказа - она побеждала противника или погибала! Потому она и называлась "непобедимой", т.к. её нельзя было победить. Её можно было только уничтожить.

А уничтожив последнюю когорту легиона - противник уничтожал весь легион, т.к. основной костяк легиона - это именно те воины, которые и были хранителями орла легиона. Так вот, именно воины последней когорты легиона и назывались в древнем Риме интеллигентами.

Почему же эти воины назывались интеллигентами, т.е. "понимающими"?

А очень просто. Этим людям не надо было ничего объяснять, они сами всё знали и понимали, что им делать, и когда делать. Им не надо было объяснять как построиться черепахой; им не надо было объяснять когда поднимать щит, а когда нет; им не надо объяснять, как разомкнуть строй и, как его сомкнуть, им не надо объяснять когда им надо достать гладий, а когда работать пилумом.

Эти воины сами всё знали, всё понимали, и именно поэтому их называли понимающими, т.е. интеллигентами.

И именно в этих воинах была сокрушающая мощь Рима. Из этих воинов набиралась преторианская гвардия и когорты сената. Быть интеллигентом, то есть, воином последней когорты, считали за честь для себя патриции, сенаторы, трибуны, цензоры, преторы и т.д.

То есть, быть воином последней когорты - значит быть профессионалом в военном деле высочайшего класса, быть достойным плечом к плечу сражаться рядом с лучшими людьми Рима и это значит быть самому - представителем лучших людей Рима.

Интеллигенция - это становой хребет Римской Империи. Интеллигенция - это скелет римского общества. Интеллигенция - это то, на чём стоял Рим.

Алла Захарова

02.06.2021, Новые истории - основной выпуск

Как-то пил с местными друзьями, и по улице прошла дама выгуливающая огромного дога (great dane). Я друзьям рассказал, что по-русски эта порода называется "дог". С тех пор у нас в англо-говорящей компании любая порода называется "the sobaka"

(с) George Doubinski

(с) George Doubinski

Byram (496)