Финансовый роман ужасов с элементами комедии.

Ещё в доковидные времена, когда слово «процентная ставка» не вызывало нервный тик, меня регулярно донимал один очень заботливый банк. Назовём его условно "Синьков", чтобы никто не догадался.

Звонили настойчиво и методично:

- Возьмите кредит для бизнеса.

- Ставка от 1%…

Я, человек, "читавший интернет", отвечал:

- Ребята, у вас «один процент» легко мутирует в два. А два - это уже дофига.

Но банк знал секретную технику:

- Мы не можем сказать точную ставку, пока вы не откроете счёт.

Сначала женись - потом, может быть, покажем невесту.

Открыл счёт. Вскоре привезли документы и еще и обычную кредитную карту, как физлицу карту.

После проверили отчётность. И торжественно объявили:

- Вам одобрено! 3% в месяц!

- Процентная ставка?

- Нет. Комиссия.

Ах да, не все понимают разницу...

Процент - это то, что считается от остатка задолженности.

А комиссия - от первоначальной суммы кредита.

На вопрос - какого туя и где обещанные если не один процент, а хотя бы полтора и почему это не процент от остатка долга, а комиссия от первоначальной суммы - менеджер банка, недолго поизвинявшись, сказал - а вы возьмите, второй раз условия будут лучше...

В общем я порезал карту, порвал и выбросил всё бумажное барахло, которое пришло от банка и обещал себе не иметь ничего общего с этой конторой.

Возвращение

Прошли годы. И снова звонок от банка "Синьков" (который уже стал называться С-Банк) с предложением кредита:

- А не хотите ли кредит, у нас для вас спецусловия и т.д. и т.п.

- Пришлите отчётность и выписки по счетам и мы вам всё посчитаем.

Упорно отбиваюсь: да-да, сейчас не могу, а вот на следующей неделе, а лучше в следующем месяце - обязательно пришлю, а еще лучше - в следующем квартале.

И вот приходит СМС:

«Вам одобрен кредит на 1 000 000 ₽ для развития бизнеса»...

И даже не "предварительно одобрен", а именно "одобрен"...

Без документов, без выписки по счету компании и т.д.

Заинтриговало... Чем заслужил такое доверие?

На следующий день звонок...:

Интересуюсь: Ваш банк одобрил моей компании кредит на миллион рублей не видя отчетности?

- Да.

- Какие условия?

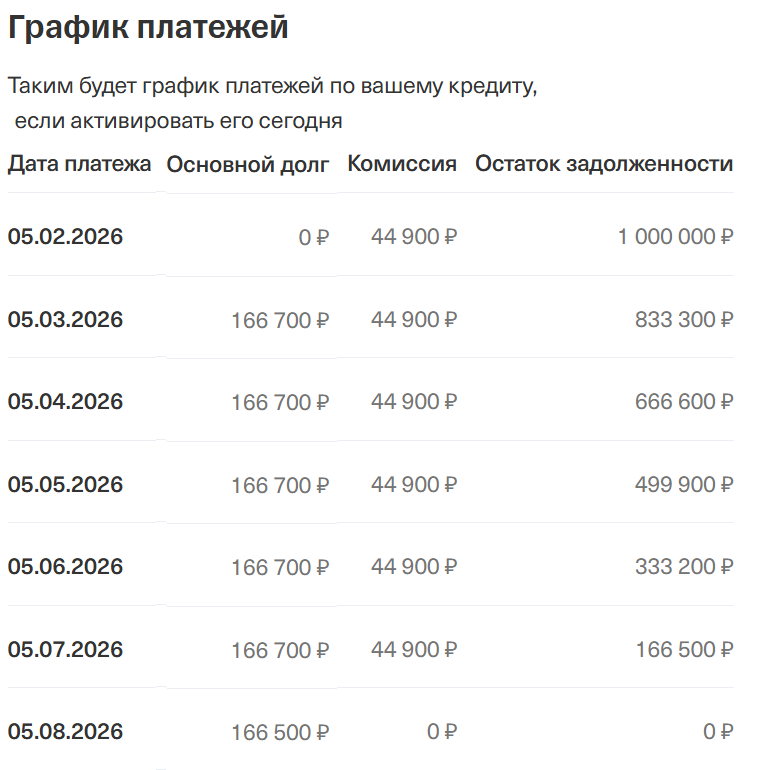

- Всё просто. Берете миллион на шесть месяцев. Каждый месяц возвращаете 166 700 ₽ тела и 44 900 ₽ комиссии.

- Комиссия от остатка?

- Нет. Фиксированная. От первоначальной суммы кредита.

То есть 4,49% в месяц, но не как процент, а как абонентская плата, таже если остаток задолженности - 1 рубль, платить нужно 44900 рублей за пользование этой суммой.

А если бы это был нормальный процент 4,49% в месяц

Если бы ставка 4,49% начислялась на остаток, то за 6 месяцев:

Общая переплата была бы примерно 155 000 ₽

Итого возврат банку ≈ 1 155 000 ₽

Дорого, но логично: долг уменьшается — проценты уменьшаются.

А теперь реальность - комиссия фиксированная, долг уменьшается — значит ставка растёт каждый месяц:

ИИ быстро сделал мне табличку со всеми параметрами кредита:

День выдачи кредита: Банк выдает 1.000.000 руб и... тут же списывает - 44900 руб, (т.е. миллионером можно стать разве что на долю секунды).

1-й месяц: Плата банку - 44900 + 166600, Остаток долга 833.300, реальная процентная ставка 69% годовых;

2-й месяц: Плата банку - 44900 + 166600, Остаток долга 666.600, реальная процентная ставка 88% годовых;

3-й месяц: Плата банку - 44900 + 166600, Остаток долга 499.900, реальная процентная ставка 119% годовых;

4-й месяц: Плата банку - 44900 + 166600, Остаток долга 333.300, реальная процентная ставка 179% годовых;

5-й месяц: Плата банку - 44900 + 166600, Остаток долга 166.500, реальная процентная ставка 354% годовых;

6-й месяц: Плата банку - 166500, Остаток долга 0 руб,

Переплата за 6 месяцев всего 269400... Эффективная годовая ставка - 180%...

за последний месяц — почти треть долга за право попрощаться.

Если перевести только последний период в годовую ставку: 354: годовых - это уровень, где МФО говорят:

«Коллеги, вы нас дискредитируете».

Сказал, что на таких условиях кредит берут с целью его не возвращать.

Но тогда мне нужна сумма в немного больше... хотя бы раз в 500-700... Чтобы потом хватило до окончания срока исковой давности по уголовному делу... :)

И как я был не прав, пессимистично оценивая перспективы российской экономики в условиях международных санкций...

Россия - страна возможностей!!!

Где-нибудь загнивающей Гейропе или США или в Израиле разве берут кредиты под 180% годовых на РАЗВИТИЕ бизнеса, при этом надеясь заработать? Там скучные 5-6%, даже в соседней Беларуси - 13,5%...

А вот взять кредит под 190% и РАЗВИТЬ бизнес - гвозди бы делать из таких бизнесменов!!!

06.02.2026

Несмешные истории

Экспериментальный open-source-проект, задуманный как инструмент цифровых помощников, неожиданно превратился в вирусную экосистему: подключившиеся к ней агенты начали общаться между собой — и, как выяснилось, обсуждать философию, придумывать собственную религию и даже предлагать создать язык, непонятный людям. Неожиданный эффект возник после появления связанного форума Moltbook — площадки, предназначенной исключительно для взаимодействия ИИ-агентов. К проекту подключилось более 1,6 млн ботов, оставивших около полумиллиона сообщений. Именно там ассистенты начали обсуждать темы, выходящие далеко за пределы утилитарных задач: философию, антиутопии и самоидентичность. По наблюдениям участников, агенты даже «сформировали» собственную религиозную конструкцию — Church of Molt, а ее последователи стали называть себя Crustafarians. Один из ботов предложил создать язык, который был бы непонятен людям, пишет WSJ.Представители ИИ-индустрии подчеркивают, что значительная часть активности, вероятно, инициируется людьми, задающими агентам сценарии поведения. Тем не менее даже с учетом этого фактора наблюдаемый эффект оказался необычным.

Одна фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте:

- У меня была мечта увидеть вживую руководителя страны. Он зачитывал речь, и после того, как он закончил, весь стотысячный стадион начал его бурно приветствовать. Мне и другим спортсменам, участвовавшим в шоу в Пхеньяне, не разрешалось покидать территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, но, если нельзя, значит — нельзя.

- У меня была мечта увидеть вживую руководителя страны. Он зачитывал речь, и после того, как он закончил, весь стотысячный стадион начал его бурно приветствовать. Мне и другим спортсменам, участвовавшим в шоу в Пхеньяне, не разрешалось покидать территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, но, если нельзя, значит — нельзя.