В американском городе Шарлотт адвокат приобрел коробку очень дорогих и редких сигар. Затем застраховал их, в том числе и от пожара. В течение месяца адвокат курил эти сигары, после того как он докурил последнюю сигару, адвокат подал иск против страховой компании.

В своем требовании адвокат заявил, что сигары были утрачены в результате серии маленьких пожаров. Страховая компания отказалась заплатить, так как причина порчи сигар была очевидной: их потребляли естественным способом. Адвокат победил.

В постановлении суда судья согласился со страховой компанией, что требование было довольно странно, однако судья сослался на то, что адвокат заключил договор с компанией, которая гарантировала, что сигары застрахованы, а требования выплат гарантируемыми в случае наступления страхового случая. Учитывая то, что в договоре страхования не было четкого определения пожара, суд наложил на страховую компанию обязанность заплатить требуемую сумму.

Вместо того, чтобы продолжать судиться дальше и тратить огромные суммы денег, страховая компания выплатила 15 000 долларов адвокату за потерю редких сигар, утраченных при пожарах.

После того как адвокат обменял чек страховой компании на деньги, его обвинили в 24 поджогах, а счет арестовали.

Ему было предъявлено обвинение в организации 24 поджогов застрахованной собственности. а его же показания и заявления по всем 24 случаям "мини-пожаров" в предыдущем процессе были использованы в суде против самого же адвоката: адвокат был обвинен в намеренном поджоге собственности страхователя и был приговорен к тюрьме на 24 месяца и штрафу в 24 000 долларов США.

Эту историю признали лучшей на конкурсе среди рассказов адвокатов по уголовным процессам в США .

Все дни сентября 2025

Повторные истории

Меняется каждый час по результатам голосования"Если положить 100 черных муравьев и 100 красных муравьев в банку, то ничего не произойдет. Но если сильно трясти банку, муравьи начинают у6uвать друг друга.

Красные муравьи считают черных муравьев своими врагами, а черные муравьи считают красных муравьев своими врагами.

Настоящий враг — это тот, кто трясет баночку.

То же самое происходит и в человеческом обществе. Итак, прежде чем напасть друг на друга, надо подумать, кто трясет банку!"

Красные муравьи считают черных муравьев своими врагами, а черные муравьи считают красных муравьев своими врагами.

Настоящий враг — это тот, кто трясет баночку.

То же самое происходит и в человеческом обществе. Итак, прежде чем напасть друг на друга, надо подумать, кто трясет банку!"

Женщина рассказала случай из жизни.

После работы зашли с мужем в торговый центр. Взяли две тележки, набрали продуктов; муж отправился в кассу занимать очередь, а я - в кондитерский отдел. Взяв торт, подхожу к кассе, пробираюсь с тележкой к мужу и с улыбкой говорю:

- Мужчина, пожалуйста, пропустите меня вперёд!

- Такую симпатичную женщину, пожалуй, пропущу, - отвечает он.

Стоящие за нами покупатели говорят мне:

- Дама, хватит наглеть, идите и встаньте в очередь!

Тогда я спрашиваю:

- Мужчина, а можно тогда я в вашу тележку свой товар переложу?

- Конечно!

Стоящие за ним:

- Вот же баба наглая! Везде без мыла влезет!

- Мужчина, - говорю, - а вы не могли бы за меня заплатить?

Очередь в шоке, ждёт ответа.

- Да, да, заплачу и за вас, - отвечает муж.

- Вы на машине? - спрашиваю. - До дома меня довезёте?

Муж уже не мог отвечать, давился смехом и только кивал. Как же очереди хотелось сожрать меня живьём!

После работы зашли с мужем в торговый центр. Взяли две тележки, набрали продуктов; муж отправился в кассу занимать очередь, а я - в кондитерский отдел. Взяв торт, подхожу к кассе, пробираюсь с тележкой к мужу и с улыбкой говорю:

- Мужчина, пожалуйста, пропустите меня вперёд!

- Такую симпатичную женщину, пожалуй, пропущу, - отвечает он.

Стоящие за нами покупатели говорят мне:

- Дама, хватит наглеть, идите и встаньте в очередь!

Тогда я спрашиваю:

- Мужчина, а можно тогда я в вашу тележку свой товар переложу?

- Конечно!

Стоящие за ним:

- Вот же баба наглая! Везде без мыла влезет!

- Мужчина, - говорю, - а вы не могли бы за меня заплатить?

Очередь в шоке, ждёт ответа.

- Да, да, заплачу и за вас, - отвечает муж.

- Вы на машине? - спрашиваю. - До дома меня довезёте?

Муж уже не мог отвечать, давился смехом и только кивал. Как же очереди хотелось сожрать меня живьём!

Однажды Георгий решил вам рассказать про потрясающий случай со старейшим жителем Токио, японцем Сёгэном Като, которому в 2010 году исполнилось 111 лет. В «День пожилых людей» в Японии администрация района Адачи захотела почтить старичка своим визитом, вручить подарки, и пожелать ему долгих-долгих лет жизни.

И вот, они стали названивать родственникам Като. Те сказали: дедушка плохо себя чувствует, а внучка добавила – «он заперся и не хочет никого видеть». И один чиновник вдруг осознал – эти байки продолжаются уже лет пять. Всякий раз, едва они собираются навестить старика, им говорят – дед-то практически овощ, никого не узнаёт, ничего не видит, рамен мимо рта течёт. Что-то тут не так. И вот, они взламывают с полицией дверь 111-летнего старика: и обнаруживают мумифицированный труп. Оказывается, Сёгэн умер 30 лет назад, в возрасте 79 лет. Всё это время дед фигурировал в роскошных отчётах министерства здравоохранения Японии, как он бодр, здоров и весел, и прекрасно совершает резвые движения. А что деда было нигде не видно, клерков министерства не волновало. Главное, отчётность есть – эвон, какие японцы долгожители, это вам не суши по карманам тырить!

Полиция, конечно, охуела. И начала расследование. Оказывается, как только дед Като перестал выходить на связь, его родня ни разу к нему не приехала. Зато исправно получала пенсию старичка с надбавками по утрате кормильца (жена умерла) и знаменитого долгожителя. Только за последние 6 лет семейство Като (дочь и внучка) присвоили 9 миллионов 450 тыщ иен (117 318 долларов США) – туда же входили и деньги, которые дарили якобы столетнему старику всякие ассоциации – учителей, бизнесменов, военных. По всем долгожителям начались повальные проверки. Выяснилось вопиющее. Оказывается, полиция в принципе понятия не имела, живы ли 254 354 японца старше ста лет – она никогда не проверяла инфу, веря их родственникам на слово. Выяснилось, что часть из них погибли во время Второй мировой войны (!!!), просто об этом не сделано никаких записей. В одном из реестров утверждалось – такой-то человек ещё жив. Разумеется, его не нашли. Потому что иначе, ему бы исполнилось…186 лет! Кучу других (77 000 стариков) тоже сыскали – по документам, они должны уже быть старше 120 лет.

Дальнейшие исследования показали – люди уезжали на работу в крупные города, и пропадали без вести. Умерли, погибли. Но числились живыми, а родственники не знали, где они, и не заявляли об их смерти. Многие стыдились, что не сделали успешную карьеру в мегаполисах, и не возвращались домой. Так же, люди не сообщали о своём разводе, и умирали в одиночестве. Им продолжали платить пенсию, поздравлять, и присылать от главы города цветы по праздникам. Услуги ЖКХ списывали с пенсионного счёта, и никого не беспокоило, что трат других с этого счёта давно нет. Сыграла роль и деменция – ей страдают больше двух миллионов японцев. Расследование выявило капитальные проблемы в регистрации умерших – пожилые люди умирали, а близкие не информировали об их смерти, и не хоронили их. Они не заявляли в полицию о розыске исчезнувших бабушек и дедушек. 24,4 % мужчин и 9,3 % женщин старше 60 лет в Японии не имеют соседей, друзей или родни, на которых они могли бы положиться. По сути, прекрасное общество счастливых японских долгожителей оказалось грандиозной аферой, случившейся как по причине полнейшего равнодушия и ледяного похуизма самих японцев, так и чиновников.

Суд приговорил Токими Като - внучку умершего «111-летнего» японца к 2,5 года заключения с испытательным сроком 4,5 года – она раскаялась, и полностью вернула все украденные деньги. Официальное число столетних долгожителей в Японии было резко сокращено – как считается, на данный момент их чуть менее 100 000 человек.

Эта история – о том, что бардак, равнодушие, воровство и тупое чиновничество есть везде – даже в странах, которые мы привыкли считать самыми душевными, законопослушными, исполнительными и честными.

Dixi.

(с) Zотов

И вот, они стали названивать родственникам Като. Те сказали: дедушка плохо себя чувствует, а внучка добавила – «он заперся и не хочет никого видеть». И один чиновник вдруг осознал – эти байки продолжаются уже лет пять. Всякий раз, едва они собираются навестить старика, им говорят – дед-то практически овощ, никого не узнаёт, ничего не видит, рамен мимо рта течёт. Что-то тут не так. И вот, они взламывают с полицией дверь 111-летнего старика: и обнаруживают мумифицированный труп. Оказывается, Сёгэн умер 30 лет назад, в возрасте 79 лет. Всё это время дед фигурировал в роскошных отчётах министерства здравоохранения Японии, как он бодр, здоров и весел, и прекрасно совершает резвые движения. А что деда было нигде не видно, клерков министерства не волновало. Главное, отчётность есть – эвон, какие японцы долгожители, это вам не суши по карманам тырить!

Полиция, конечно, охуела. И начала расследование. Оказывается, как только дед Като перестал выходить на связь, его родня ни разу к нему не приехала. Зато исправно получала пенсию старичка с надбавками по утрате кормильца (жена умерла) и знаменитого долгожителя. Только за последние 6 лет семейство Като (дочь и внучка) присвоили 9 миллионов 450 тыщ иен (117 318 долларов США) – туда же входили и деньги, которые дарили якобы столетнему старику всякие ассоциации – учителей, бизнесменов, военных. По всем долгожителям начались повальные проверки. Выяснилось вопиющее. Оказывается, полиция в принципе понятия не имела, живы ли 254 354 японца старше ста лет – она никогда не проверяла инфу, веря их родственникам на слово. Выяснилось, что часть из них погибли во время Второй мировой войны (!!!), просто об этом не сделано никаких записей. В одном из реестров утверждалось – такой-то человек ещё жив. Разумеется, его не нашли. Потому что иначе, ему бы исполнилось…186 лет! Кучу других (77 000 стариков) тоже сыскали – по документам, они должны уже быть старше 120 лет.

Дальнейшие исследования показали – люди уезжали на работу в крупные города, и пропадали без вести. Умерли, погибли. Но числились живыми, а родственники не знали, где они, и не заявляли об их смерти. Многие стыдились, что не сделали успешную карьеру в мегаполисах, и не возвращались домой. Так же, люди не сообщали о своём разводе, и умирали в одиночестве. Им продолжали платить пенсию, поздравлять, и присылать от главы города цветы по праздникам. Услуги ЖКХ списывали с пенсионного счёта, и никого не беспокоило, что трат других с этого счёта давно нет. Сыграла роль и деменция – ей страдают больше двух миллионов японцев. Расследование выявило капитальные проблемы в регистрации умерших – пожилые люди умирали, а близкие не информировали об их смерти, и не хоронили их. Они не заявляли в полицию о розыске исчезнувших бабушек и дедушек. 24,4 % мужчин и 9,3 % женщин старше 60 лет в Японии не имеют соседей, друзей или родни, на которых они могли бы положиться. По сути, прекрасное общество счастливых японских долгожителей оказалось грандиозной аферой, случившейся как по причине полнейшего равнодушия и ледяного похуизма самих японцев, так и чиновников.

Суд приговорил Токими Като - внучку умершего «111-летнего» японца к 2,5 года заключения с испытательным сроком 4,5 года – она раскаялась, и полностью вернула все украденные деньги. Официальное число столетних долгожителей в Японии было резко сокращено – как считается, на данный момент их чуть менее 100 000 человек.

Эта история – о том, что бардак, равнодушие, воровство и тупое чиновничество есть везде – даже в странах, которые мы привыкли считать самыми душевными, законопослушными, исполнительными и честными.

Dixi.

(с) Zотов

В небольшом провинциальном городке столичный театр показывал «Грозу» Островского. B финальной сцене, когда Катерина бросается в реку, для смягчения последствий падения обычно использовали маты (не матюки!). Обычно их на гастроли не возили и искали на месте. А в этот раз матов не нашли. Пришлось брать предложенный батут. Актрису о подмене забыли предупредить. И вот во время спектакля героиня с криком бросается в реку - и вылетает обратно! Опять с криком бросается... И так несколько раз. В конце концов один из актёров на сцене громко произносит: «Да-а-а, не принимает матушка-Волга!..»

Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился отличным, но длинным: шёл около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4 часа, один пожилой зритель наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я ещё никогда в жизни так долго не ждал поезда!»

Идёт спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова. В финале должен прозвучать выстрел. На сцену должен выйти доктор Дорн и сказать: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...». Доктор вышел, но пауза затянулась, выстрела всё нет… Дорн понимает, что нужно спасать положение. Он долго стоит, всё ещё надеясь на выстрел, которого по-прежнему не слышно. Тогда он произносит: «Дело в том, что Константин Гаврилович повесился». И тут раздается выстрел. Немного подумав, актёр добавил: «И застрелился!»

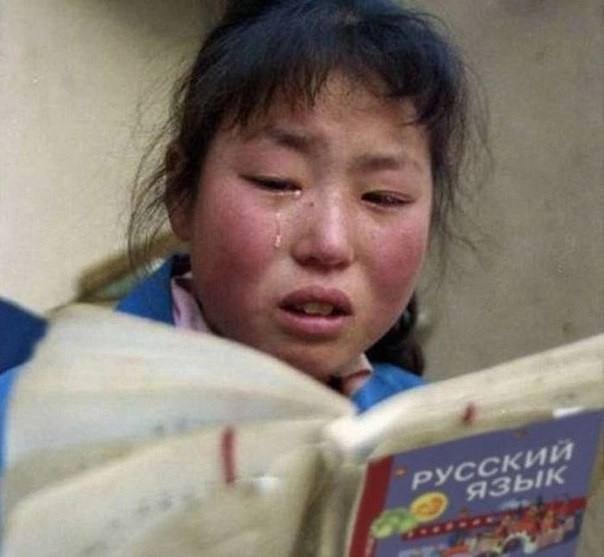

Этот сложный русский язык

Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнём вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы, готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка.

Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный» , то сидение – это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка.

Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение – атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы.

Так что поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.

Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнём вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы, готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка.

Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный» , то сидение – это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка.

Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение – атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы.

Так что поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.

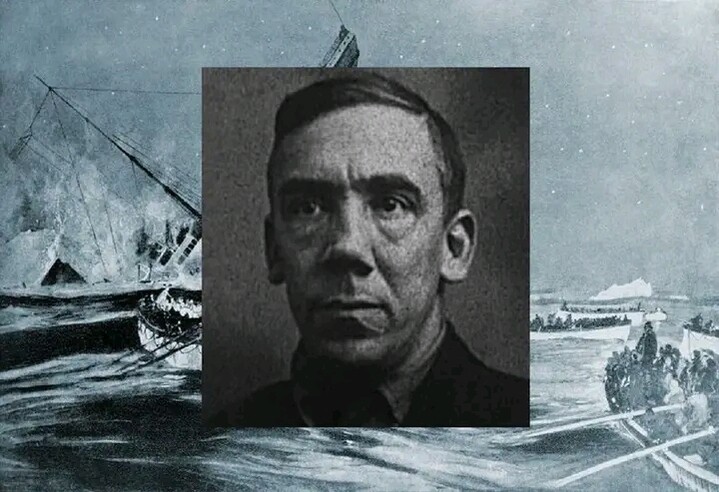

Чарльз Джон Джокин, главный пекарь на борту "Титаника", вошёл в историю не только благодаря своей профессии, но и из-за удивительных обстоятельств своего спасения в ту роковую ночь апреля 1912 года. Когда началась эвакуация, он проявил инициативу и организовал доставку хлеба в шлюпки, чтобы пассажиры имели хоть какое-то пропитание в пути. Ему поручили командование шлюпкой № 10, однако перед самым спуском он уступил своё место двум женщинам, которых пришлось буквально силой усаживать в лодку, ведь большинство пассажиров ещё не осознавали масштабов катастрофы и не спешили покидать корабль.

Оставшись на палубе, Джокин вернулся в свою каюту, выпил полстакана ликёра и вновь поднялся наверх. Там он занялся тем, что сбрасывал за борт шезлонги — около пятидесяти штук, чтобы люди, оказавшиеся в воде, могли использовать их в качестве подручных плавсредств. Когда "Титаник" уже уходил под воду, пекарь выпил почти целую бутылку виски, а затем оказался в ледяной Атлантике.

Вместо того чтобы паниковать, он начал плыть и, несмотря на жуткий холод, продолжал держаться на поверхности. С первыми лучами рассвета он заметил перевёрнутую складную шлюпку В, на которой разместилось около двадцати пяти человек. Джокин подплыл к ним, но понял, что попытка забраться наверх может привести к переворачиванию лодки, поэтому он отказался от этой идеи. Лишь спустя некоторое время подошла другая шлюпка, и находившиеся в ней пассажиры помогли вытащить обессиленного мужчину из воды.

Удивительно, но Чарльз Джокин провёл в ледяной океанской воде более двух часов — тогда как большинство оказавшихся там людей погибали от переохлаждения в течение тридцати-сорока минут. Его спасение выглядит ещё невероятнее, если учесть количество выпитого алкоголя: вопреки распространённому мнению, спиртное не согревает, а наоборот ускоряет потерю тепла, однако в случае Джокина всё сложилось иначе.

После трагедии он не оставил море и продолжил работать на судах в качестве повара. А во время Второй мировой войны, с 1941 по 1944 год, Чарльз Джокин служил в ВМФ США на Тихоокеанском театре военных действий, доказав, что его жизнь и после «Титаника» была полна служения на флоте и стойкости перед лицом испытаний.

Из сети

Оставшись на палубе, Джокин вернулся в свою каюту, выпил полстакана ликёра и вновь поднялся наверх. Там он занялся тем, что сбрасывал за борт шезлонги — около пятидесяти штук, чтобы люди, оказавшиеся в воде, могли использовать их в качестве подручных плавсредств. Когда "Титаник" уже уходил под воду, пекарь выпил почти целую бутылку виски, а затем оказался в ледяной Атлантике.

Вместо того чтобы паниковать, он начал плыть и, несмотря на жуткий холод, продолжал держаться на поверхности. С первыми лучами рассвета он заметил перевёрнутую складную шлюпку В, на которой разместилось около двадцати пяти человек. Джокин подплыл к ним, но понял, что попытка забраться наверх может привести к переворачиванию лодки, поэтому он отказался от этой идеи. Лишь спустя некоторое время подошла другая шлюпка, и находившиеся в ней пассажиры помогли вытащить обессиленного мужчину из воды.

Удивительно, но Чарльз Джокин провёл в ледяной океанской воде более двух часов — тогда как большинство оказавшихся там людей погибали от переохлаждения в течение тридцати-сорока минут. Его спасение выглядит ещё невероятнее, если учесть количество выпитого алкоголя: вопреки распространённому мнению, спиртное не согревает, а наоборот ускоряет потерю тепла, однако в случае Джокина всё сложилось иначе.

После трагедии он не оставил море и продолжил работать на судах в качестве повара. А во время Второй мировой войны, с 1941 по 1944 год, Чарльз Джокин служил в ВМФ США на Тихоокеанском театре военных действий, доказав, что его жизнь и после «Титаника» была полна служения на флоте и стойкости перед лицом испытаний.

Из сети

- Это что? – святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. – Опять небось справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас кирюхины грамоты, устал я говорить. Устал.

- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.

- Что набросали?

- Гимн.

- Акафист? Или что?

- Гимн. Гимн Царствия небесного.

Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:

«Гордись, обитатель небесного рая,

Теперь ты спасен, и прославлен в веках.

Одна ты на небе, одна ты такая,

Хранимая богом страна в облаках!

Славься Спаситель наш и Богородица,

Славься седой охранитель ключей!

Партия праведных к небу возносится

В ясном сиянии светлых лучей».

- А вы, собственно, кто? – спросил изумленный Петр.

- Вы что, не узнали?

- А, ну да, так вам и не сюда, собственно, - пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса.

Почувстовав, как облако уходит из под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:

«Сквозь дыры в земле ад сияет нам ярко,

И дьявол великий нам путь озарил!

Министр и премьер, хлебороб и доярка, -

Здесь хватит на всех сковородок и вил.

Славься подземное наше узилище…»

Иван Давыдов,

«Смерть гимнософиста»

- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.

- Что набросали?

- Гимн.

- Акафист? Или что?

- Гимн. Гимн Царствия небесного.

Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:

«Гордись, обитатель небесного рая,

Теперь ты спасен, и прославлен в веках.

Одна ты на небе, одна ты такая,

Хранимая богом страна в облаках!

Славься Спаситель наш и Богородица,

Славься седой охранитель ключей!

Партия праведных к небу возносится

В ясном сиянии светлых лучей».

- А вы, собственно, кто? – спросил изумленный Петр.

- Вы что, не узнали?

- А, ну да, так вам и не сюда, собственно, - пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса.

Почувстовав, как облако уходит из под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:

«Сквозь дыры в земле ад сияет нам ярко,

И дьявол великий нам путь озарил!

Министр и премьер, хлебороб и доярка, -

Здесь хватит на всех сковородок и вил.

Славься подземное наше узилище…»

Иван Давыдов,

«Смерть гимнософиста»

Послать донат автору/рассказчику

В 1979 году мир узнал историю Джима Льюиса и Джима Спрингера, однояйцевых близнецов, которые были разлучены при рождении и воссоединились в возрасте 39 лет

.

Братья родились в Огайо в 1940 году, были усыновлены разными семьями, и, что удивительно, имя у них обоих было Джеймс.

Они росли всего в 65 км друг от друга, но не подозревали о существовании друг друга.

Когда они наконец встретились, сходство, которое они обнаружили, было почти невероятным.

Оба мужчины были женаты на женщине по имени Линда, развелись с ней и снова женились на женщине по имени Бетти.

У них у всех был сын, и оба назвали его Джеймс Алан. В детстве у них обоих была собака по кличке Той.

Их общие интересы были очень специфическими. Оба увлекались деревообработкой и математикой, но не любили правописание. Они ездили на светло-голубом "Шевроле" одной модели и даже курили сигареты одной марки.

Возможно, самым странным было то, что обе семьи отдыхали на одном и том же пляже во Флориде, расположенном в трех кварталах друг от друга, но их пути никогда не пересекались.

Случай с "близнецами Джимами" стал краеугольным камнем в изучении влияния генетики на нашу жизнь, позволив предположить, что некоторые этапы нашего пути могут быть записаны в наших генах задолго до того, как мы сделаем свой первый шаг.

.

Братья родились в Огайо в 1940 году, были усыновлены разными семьями, и, что удивительно, имя у них обоих было Джеймс.

Они росли всего в 65 км друг от друга, но не подозревали о существовании друг друга.

Когда они наконец встретились, сходство, которое они обнаружили, было почти невероятным.

Оба мужчины были женаты на женщине по имени Линда, развелись с ней и снова женились на женщине по имени Бетти.

У них у всех был сын, и оба назвали его Джеймс Алан. В детстве у них обоих была собака по кличке Той.

Их общие интересы были очень специфическими. Оба увлекались деревообработкой и математикой, но не любили правописание. Они ездили на светло-голубом "Шевроле" одной модели и даже курили сигареты одной марки.

Возможно, самым странным было то, что обе семьи отдыхали на одном и том же пляже во Флориде, расположенном в трех кварталах друг от друга, но их пути никогда не пересекались.

Случай с "близнецами Джимами" стал краеугольным камнем в изучении влияния генетики на нашу жизнь, позволив предположить, что некоторые этапы нашего пути могут быть записаны в наших генах задолго до того, как мы сделаем свой первый шаг.

«Не все на Западе могут позволить себе мясо, даже раз в месяц.

На фото вы видите достаточно успешную (по меркам США, разумеется) семью. У них есть крыша над головой и даже что-то похожее на мясо на столе.

Но присмотритесь внимательно к этой картинке мнимого благополучия.

1. На фото нет ложек и вилок, только деревянные приборы. Простые американцы не могут себе позволить купить металлические приборы, и глава семьи вынужден тратить свой досуг на изготовление столовых приборов из дерева.

2. Они лепят пельмени вдвоём и на фото нет холодильника. Знаете что это значит? Им приходится лепить пельмени в четыре руки, чтобы сэкономить время и не дать продуктам испортиться, холодильника-то нет. Возможно, это ужин не для одной семьи, а для целой общины, которые смогли скопить денег на несколько килограммов свинины.

3. На фото нет никакой бытовой техники. Обратите внимание: мы видим на картинке розетки, но нет ни чайника, ни кухонного комбайна, ни микроволновки.

4. На главе семьи видавшая виды футболка, доставшаяся ему от отца, и которую он никогда не сможет сменить на что-то более новое.

5. Ну и самое главное доказательство крайней бедности семьи на фото - отсутствие занавесок на окне. Можете ли вы представить себе такое, чтобы у нас людям не на что было купить занавески?

Так что не доверяйте первым обманчивым впечатлениям так называемого благополучия западного общества!

Но мы искренне желаем семье на фото преодоления жизненных невзгод и крепкого здоровья»

На фото вы видите достаточно успешную (по меркам США, разумеется) семью. У них есть крыша над головой и даже что-то похожее на мясо на столе.

Но присмотритесь внимательно к этой картинке мнимого благополучия.

1. На фото нет ложек и вилок, только деревянные приборы. Простые американцы не могут себе позволить купить металлические приборы, и глава семьи вынужден тратить свой досуг на изготовление столовых приборов из дерева.

2. Они лепят пельмени вдвоём и на фото нет холодильника. Знаете что это значит? Им приходится лепить пельмени в четыре руки, чтобы сэкономить время и не дать продуктам испортиться, холодильника-то нет. Возможно, это ужин не для одной семьи, а для целой общины, которые смогли скопить денег на несколько килограммов свинины.

3. На фото нет никакой бытовой техники. Обратите внимание: мы видим на картинке розетки, но нет ни чайника, ни кухонного комбайна, ни микроволновки.

4. На главе семьи видавшая виды футболка, доставшаяся ему от отца, и которую он никогда не сможет сменить на что-то более новое.

5. Ну и самое главное доказательство крайней бедности семьи на фото - отсутствие занавесок на окне. Можете ли вы представить себе такое, чтобы у нас людям не на что было купить занавески?

Так что не доверяйте первым обманчивым впечатлениям так называемого благополучия западного общества!

Но мы искренне желаем семье на фото преодоления жизненных невзгод и крепкого здоровья»

Послать донат автору/рассказчику

Этот человек стал последним гражданином Советского Союза. Пока он находился в космосе, его страна распалась. Ему удалось установить мировой рекорд по времени пребывания в космосе.

Вернуть его на Землю не было возможности. Ему просто отказали в возвращении. Ему сказали, что страна, отправившая его в космос, теперь не существует.

Пока в Москве происходил переворот, станция "МИР" продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним фрагментом СССР. Четыре месяца назад СССР отправил его в космос с советского Байконура. Его миссия была рассчитана на пять месяцев. На большее его не готовили.

Развал страны сильно ударил по космической отрасли. Сергею сказали, что у страны нет денег для его возвращения. ЦУП попросил его задержаться на орбите как можно дольше.

Сергей мог покинуть станцию "МИР" в любой момент, так как на станции была спасательная капсула. Но это привело бы к гибели самой станции. Сергей не сдал свой пост. Его миссия продлилась вдвое дольше — 311 дней.

Вместо четырех запланированных полетов на станцию "МИР" было отправлено только два. Ни одну из двух отправленных миссий не смогли укомплектовать бортинженером.

В России началась гиперинфляция. Правительство продавало все, что могло, в том числе и места на станцию "МИР".

Япония купила место за 12 миллионов долларов, Австрия — за 7 миллионов. Хотели продать и станцию, пока она еще была в рабочем состоянии.

Все члены экипажа вернулись домой, кроме Сергея Крикалева.

Его смогли заменить, когда его место выкупила Германия под своего бортинженера за 24 миллиона долларов.

Сергей Крикалев вернулся домой 25 марта 1992 года. После посадки из капсулы вышел человек с буквами СССР на скафандре. В руках он держал знамя Советского Союза.

В отчетах написали, что его вид был изнеможённым, а кожа бледного мучного цвета. Его состояние оставляло желать лучшего. Четыре человека помогли ему сойти на землю.

Место, где он высадился, — окраина Аркалыка, перестало быть советской территорией и стало Казахстаном. Его родной город Ленинград стал Санкт-Петербургом. На его большую советскую зарплату космонавта (600 рублей) теперь можно купить килограмм колбасы.

Чуть позже он станет первым российским космонавтом, который полетит на шаттле НАСА.

Еще через два года он будет первым на станции "МКС". Будь здоров, Сергей Константинович!

Из Сети

Вернуть его на Землю не было возможности. Ему просто отказали в возвращении. Ему сказали, что страна, отправившая его в космос, теперь не существует.

Пока в Москве происходил переворот, станция "МИР" продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним фрагментом СССР. Четыре месяца назад СССР отправил его в космос с советского Байконура. Его миссия была рассчитана на пять месяцев. На большее его не готовили.

Развал страны сильно ударил по космической отрасли. Сергею сказали, что у страны нет денег для его возвращения. ЦУП попросил его задержаться на орбите как можно дольше.

Сергей мог покинуть станцию "МИР" в любой момент, так как на станции была спасательная капсула. Но это привело бы к гибели самой станции. Сергей не сдал свой пост. Его миссия продлилась вдвое дольше — 311 дней.

Вместо четырех запланированных полетов на станцию "МИР" было отправлено только два. Ни одну из двух отправленных миссий не смогли укомплектовать бортинженером.

В России началась гиперинфляция. Правительство продавало все, что могло, в том числе и места на станцию "МИР".

Япония купила место за 12 миллионов долларов, Австрия — за 7 миллионов. Хотели продать и станцию, пока она еще была в рабочем состоянии.

Все члены экипажа вернулись домой, кроме Сергея Крикалева.

Его смогли заменить, когда его место выкупила Германия под своего бортинженера за 24 миллиона долларов.

Сергей Крикалев вернулся домой 25 марта 1992 года. После посадки из капсулы вышел человек с буквами СССР на скафандре. В руках он держал знамя Советского Союза.

В отчетах написали, что его вид был изнеможённым, а кожа бледного мучного цвета. Его состояние оставляло желать лучшего. Четыре человека помогли ему сойти на землю.

Место, где он высадился, — окраина Аркалыка, перестало быть советской территорией и стало Казахстаном. Его родной город Ленинград стал Санкт-Петербургом. На его большую советскую зарплату космонавта (600 рублей) теперь можно купить килограмм колбасы.

Чуть позже он станет первым российским космонавтом, который полетит на шаттле НАСА.

Еще через два года он будет первым на станции "МКС". Будь здоров, Сергей Константинович!

Из Сети

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

(рассказ длинный, но стоящий чтения)

Решил изучить жизнь врачей так сказать изнутри, как изучают они нас посредством своих фибро и гастро скопов. Договорился с хорошими знакомыми, причину придумал – мол надо мне уметь, если что, оказать первую помощь, ну там вырезать аппендицит, роды принять или почку пересадить,

потому что кругом пустыня или море и помощи ждать не от куда. В общем наплел с три короба.

— Ладно, — согласились мои знакомые, — Хочешь – валяй. Только после не жалуйся.

Пристроили меня на хорошую подстанцию в самую лучшую бригаду.

Первого выезда я ждал как откровения, все думал может и я на что сгожусь и даже кого-то спасу. А тут как раз команда:

— Шестая бригада – на выезд.

Шестая бригада это в том числе я.

Подошел фельдшер. Подтянулся врач.

— Чего там?

— Помирает кто-то. Воровского 17.

— А-а… Тогда пойду допью кофе.

— Так ведь там пациент помирает! — напомнил я.

— Ну да, — согласился врач, — Только пока мы доедем – все-равно помрет. Или сам по себе выживет. Все от бога…

И точно, пошел допивать свой кофе.

Это я к чему? …

Это я к тому, что все врачи сильно не романтики. Реалисты они. И циники. Профессиональное это…

Наконец собрались и поехали.

Не спеша.

— У киоска притормози, — попросил врач, — Сигарет куплю. Кончились.

Притормозили.

— А чего мы так медленно? — тихо спросил я.

— А куда торопиться? — удивился фельдшер, — Лично я не спешу в морду получать. Там ведь кто помирает – там алкаш помирает. Главное дело все-равно не помрет – всех переживет. И тебя и меня… Мы все эти адреса как пять пальцев. Знаем – бывали…

И точно, встретил нас алкаш – бодренький такой для покойника.

— Вы где?... Вы чего так долго?... Ездят они… А человеку, пролетарию, сд@хнуть – да?

— Лучше б сдох! — крикнула жена пролетария, — Доктор – усыпите его что-ли. Совсем!

— Он меня не усыплять, он меня спасать должен. Обязан! — заорал в ответ алкаш.

Инфантильный как сытый питон доктор чего-то там вколол, чего-то дал съесть и чем-то запить.

— Ну все — мы пошли.

И мы – пошли.

Потом были другие адреса и были умирающие и умершие и все это буднично, без криков – "Он уходит от нас", не как в сериалах. Все скучно – до оскомины.

"Он уходит от нас" я слышал из уст врачей лишь однажды, когда они говорили о заместителе главврача. И еще они добавили – "Наконец-то! "И "Давно пора".

Это я все к чему?... Ах да… Про жену… Дойдем и до жены…

Скоро ко мне привыкли. И я – привык. anekdotov.net, И меня уже заставляли таскать носилки и держать и поворачивать пациентов и даже подавать какие-то там ампулы. И я уже не морщился от вида крови и не шмыгал носом от запахов. Разных. Потому что болезнь это штука, в первую очередь, малоаппетитная – кровь, гниль, тяжелый дух, капризы, угрозы и слезы родственников.

Тоска.

Отчего врачи со стажем – как черепахи в панцире – непробиваемы. Ничем!

— Помер что ли?

— Вроде да.

— Ну ладно… Время поставь. И ампулы собери… Соболезнуем… Натоптали мы тут у вас…

А то — сидят в машине – рядом покойник переломанный словно его через мясорубку прокрутили, а они беляши трескают. И говорят:

— Мясо не прожаренное, сыроватое мясо-то…

— Ага…

И все им по барабану.

Хотя, иногда, и их пробивает…

Так вот теперь про жену… Идеальную.

Был вызов в район застроенный частным сектором, где сам черт ногу… Но водитель ехал уверенно — водители скорой каждую дырку в любой дыре знают.

Едем. На этот раз быстро – видно про этот адрес бригада ничего такого не знала. Водитель даже мигалку включил.

Направо, налево, разворот под кирпич. Приехали.

Небольшой, в три окна домик, наличники, забор деревянный. Возле забора мужик стоит. Лет семидесяти. Бросился к нам как к родным, чуть под машину не лег.

— Скорей, скорей, помирает!

Потащил в дом.

В доме прибрано и половички расстелены.

— Туда-туда!

Утянул за перегородку.

За перегородкой – кровать. На кровати женщина. Видно — жена.

— Что с ней?

— Помирает! Утром стало плохо, а теперь – вот.

Женщина лежала недвижимо, с закрытыми глазами с руками сложенными на груди и даже было не понятно, дышит она или нет.

Врач кивнул фельдшеру. Тот раскрыл сумку.

И по тому, как кивнул врач, фельдшер все понял. И я — понял. Со стороны – да, не сообразишь, но я с ними уже поездил и научился читать между строк. Нечего тут было делать ни скорой ни вообще помощи.

— Ну что?... Как?... Она будет жить?... — суетился, спрашивал мужик.

Хотя она – УЖЕ не жила.

Врач померил давление, чего-то послушал в фонендоскоп. Но так — для очистки совести.

— Эй, вы слышите меня? — спросил он. И громче — Э-эй!

Поворочал, потряс больную.

Никаких реакций. Вообще никаких – пациентка не видела, не слышала, не чувствовала. Ее уже здесь не было. Она была уже – там.

Но прежде чем ее отпустить, врач должен был совершить ряд манипуляций призванных задержать покойницу на этом свете еще минут на двадцать.

Фельдшер вколол чего-то в вену. И ввел чего-то под кожу.

— Ответьте! Вы слышите меня?

Но пациентка даже не шелохнулась. Даже после кубиков.

Все…

Врач расслабился. Он больше не препятствовал. Он сделал все что мог, согласно инструкции Минзрава. Теперь он мог умыть руки…

— Дайте полотенце.

— Что? — не понял мужчина.

— Полотенце! — повторил врач.

— А? — мужчина начал растеряно оглядываться, — Полотенце?... Да? Я не знаю где… Счас.

И повернулся к жене. Мертвой.

— Маша, Маша, где у нас полотенца лежат? А? Полотенца где? Доктор просит.

Врач остолбенело глядел на мужика.

— Маша. Маша скажи!

Врач моргнул фельдшеру, чтобы тот приготовил шприц с успокоительным. И, наверное подумал, что придется вызывать психбригаду и может даже связывать мужику рукава.

— Ма-аша!

И тут, что-то такое случилось – невообразимое, потому что женщина шевельнулась, вздохнула и открыла глаза.

— Маша, где у нас полотенца? — буднично спросил муж.

— Там! — ответила покойница, — В шкафу, — И показала пальцем.

У врача отпала челюсть.

У фельдшера покатилась ампула.

Женщина закрыла глаза и замерла.

— Шприц! — заорал врач, — Три кубика!... Два кубика!... И еще! …

Вы слышите меня?

Женщина ничего не слышала.

— Эй, откройте глаза! — просил доктор, тряся омертвевшую пациентку за плечо. Причем, довольно грубо.

Та лежала неодушевленным бревном. С руками сложенными на груди.

Вкололи три кубика. И еще два.

— Вы слышите меня? Слышите?

Ни хрена! Бабушка не подавала признаков жизни. Никаких.

Бабушка умерла.

Фельдшер замер со шприцем в руке. Врач покачал головой. Фельдшер опустил шприц.

Из-за перегородки вышел муж. Без полотенца.

— Я не нашел, — виновато развел руками он.

— Да черт с ним, не надо полотенца, — ответил врач вставая и собираясь уходить.

— Маша, я не нашел полотенце. Его нет в шкафу.

Женщина дернулась, вздохнула. И открыла глаза.

Врач – сел.

И фельдшер тоже.

Женщина обвела всех бессмысленным, потусторонним взглядом.

— Маша, там нет полотенец, — пожаловался муж, — Я искал.

Взгляд пациентки приобрел осмысленность.

— Посмотри на верхней полке, под пледом.

— А-а, под пледом. Ладно посмотрю.

Муж ушел за перегородку.

— Шприц! — прошептал врач.

— Вам?

— Нет – ей!...

Я все это видел! Я там был! Я – хоть под присягой.

— Охренеть! — выдохнул врач, — В конец!

Добавил что-то про кубики и крикнул:

— Эй вы, как вас там… Да – вы! Идите сюда! Быстрее!

Муж пришел.

Без полотенца.

— Вы это, спросите ее, — сказал врач, неуютно поеживаясь под халатом, потому что ощущал себя полным идиотом, — Спросите…, как она себя чувствует?

Муж кивнул.

— Маша… Маша… Доктор спрашивает как ты себя чувствуешь?

Врач диковато смотрел на мертвую женщину. Взглядом заинтригованного патологоанатома, который только что вскрыл покойника и что-то там нашел чего быть не должно. Что-то лишнее.

— Маша. Маша! Маша!...

Хм…

И опять, откуда-то из бездны, из мрака того света, с самого дна, женщина пошла на зов своего мужа и, карабкаясь и цепляясь за его голос, вышла, вынырнула, вернулась. И спросила:

— Что ты?

— Вот, доктор спрашивает — как ты себя чувствуешь?

Доктор нехорошо улыбнулся.

— Я… Спасибо… Да… Лучше.

— Ты полотенце нашел?

— Нет.

— Извините доктор, он у меня такой беспомощный. Я сейчас, я сама…

— Лежать! – заорал доктор.

Потому что, вдруг, поверил, что эта покойница сможет встать и пойти за перегородку, и влезть на табуретку и перерыв белье найти и принести ему полотенце и еще на руки полить!

— Не надо, я сам, — предложил муж.

— Назад!

— Но полотенце…

— Какое полотенце?... Какое на хрен полотенце… Не нужно мне никакое полотенце! Говорите с ней.

— О чем?

— Не знаю! О чем угодно. Говорите! Раз вы такой… — доктор даже подходящих слов подобрать не смог, — Говорите!

А про себя подумал про пушного зверька и про то, что медицина здесь точно — бессильна. Правда совсем в ином, в не привычном, контексте.

А покойница, только теперь осознав расположившуюся подле нее медбригаду, стала перебирать по одеялу пальцами и озабочено спросила:

— Ты чай… Ты их… Напоил? …

— Нет… А сахар, где у нас?

— Там, в буфете, на средней полке.

И доктор сказал:

— М-м-м! — и еще: — Ёе-е! — и еще, — Твою маму!...

Потому что когда мы не знаем что сказать, от избытка чувств, всегда так говорим.

И еще сказал фельдшеру, безнадежно махнув рукой:

— Давай, вызывай реанимационную бригаду. Быстро! И предупреди их, чтобы они его в больницу с собой взяли.

— Кого?

— Мужа!

— Зачем? — подивился фельдшер.

— В качестве… дефибриллятора!

После, в машине, доктор долго-долго молчал, уперев кулаки в подбородок, а потом вздохнул:

— Никогда не завидовал пациентам. Вообще – никогда. А этому – завидую. По черному!... Он же даже не знает где сахар!...

Какую жену отхватил!... Какую!... Идеальную!

И снова замолчал. Окончательно. Наверное, своих жен вспомнил. Всех четырех, с которыми был в разводе.

И тут я с ним, конечно, согласен. Повезло – мужику. Что да – то да! Но, может было за что…

Больше я с той бригадой не ездил.

И вообще – не ездил.

Хватило…

Андрей Ильин

(рассказ длинный, но стоящий чтения)

Решил изучить жизнь врачей так сказать изнутри, как изучают они нас посредством своих фибро и гастро скопов. Договорился с хорошими знакомыми, причину придумал – мол надо мне уметь, если что, оказать первую помощь, ну там вырезать аппендицит, роды принять или почку пересадить,

потому что кругом пустыня или море и помощи ждать не от куда. В общем наплел с три короба.

— Ладно, — согласились мои знакомые, — Хочешь – валяй. Только после не жалуйся.

Пристроили меня на хорошую подстанцию в самую лучшую бригаду.

Первого выезда я ждал как откровения, все думал может и я на что сгожусь и даже кого-то спасу. А тут как раз команда:

— Шестая бригада – на выезд.

Шестая бригада это в том числе я.

Подошел фельдшер. Подтянулся врач.

— Чего там?

— Помирает кто-то. Воровского 17.

— А-а… Тогда пойду допью кофе.

— Так ведь там пациент помирает! — напомнил я.

— Ну да, — согласился врач, — Только пока мы доедем – все-равно помрет. Или сам по себе выживет. Все от бога…

И точно, пошел допивать свой кофе.

Это я к чему? …

Это я к тому, что все врачи сильно не романтики. Реалисты они. И циники. Профессиональное это…

Наконец собрались и поехали.

Не спеша.

— У киоска притормози, — попросил врач, — Сигарет куплю. Кончились.

Притормозили.

— А чего мы так медленно? — тихо спросил я.

— А куда торопиться? — удивился фельдшер, — Лично я не спешу в морду получать. Там ведь кто помирает – там алкаш помирает. Главное дело все-равно не помрет – всех переживет. И тебя и меня… Мы все эти адреса как пять пальцев. Знаем – бывали…

И точно, встретил нас алкаш – бодренький такой для покойника.

— Вы где?... Вы чего так долго?... Ездят они… А человеку, пролетарию, сд@хнуть – да?

— Лучше б сдох! — крикнула жена пролетария, — Доктор – усыпите его что-ли. Совсем!

— Он меня не усыплять, он меня спасать должен. Обязан! — заорал в ответ алкаш.

Инфантильный как сытый питон доктор чего-то там вколол, чего-то дал съесть и чем-то запить.

— Ну все — мы пошли.

И мы – пошли.

Потом были другие адреса и были умирающие и умершие и все это буднично, без криков – "Он уходит от нас", не как в сериалах. Все скучно – до оскомины.

"Он уходит от нас" я слышал из уст врачей лишь однажды, когда они говорили о заместителе главврача. И еще они добавили – "Наконец-то! "И "Давно пора".

Это я все к чему?... Ах да… Про жену… Дойдем и до жены…

Скоро ко мне привыкли. И я – привык. anekdotov.net, И меня уже заставляли таскать носилки и держать и поворачивать пациентов и даже подавать какие-то там ампулы. И я уже не морщился от вида крови и не шмыгал носом от запахов. Разных. Потому что болезнь это штука, в первую очередь, малоаппетитная – кровь, гниль, тяжелый дух, капризы, угрозы и слезы родственников.

Тоска.

Отчего врачи со стажем – как черепахи в панцире – непробиваемы. Ничем!

— Помер что ли?

— Вроде да.

— Ну ладно… Время поставь. И ампулы собери… Соболезнуем… Натоптали мы тут у вас…

А то — сидят в машине – рядом покойник переломанный словно его через мясорубку прокрутили, а они беляши трескают. И говорят:

— Мясо не прожаренное, сыроватое мясо-то…

— Ага…

И все им по барабану.

Хотя, иногда, и их пробивает…

Так вот теперь про жену… Идеальную.

Был вызов в район застроенный частным сектором, где сам черт ногу… Но водитель ехал уверенно — водители скорой каждую дырку в любой дыре знают.

Едем. На этот раз быстро – видно про этот адрес бригада ничего такого не знала. Водитель даже мигалку включил.

Направо, налево, разворот под кирпич. Приехали.

Небольшой, в три окна домик, наличники, забор деревянный. Возле забора мужик стоит. Лет семидесяти. Бросился к нам как к родным, чуть под машину не лег.

— Скорей, скорей, помирает!

Потащил в дом.

В доме прибрано и половички расстелены.

— Туда-туда!

Утянул за перегородку.

За перегородкой – кровать. На кровати женщина. Видно — жена.

— Что с ней?

— Помирает! Утром стало плохо, а теперь – вот.

Женщина лежала недвижимо, с закрытыми глазами с руками сложенными на груди и даже было не понятно, дышит она или нет.

Врач кивнул фельдшеру. Тот раскрыл сумку.

И по тому, как кивнул врач, фельдшер все понял. И я — понял. Со стороны – да, не сообразишь, но я с ними уже поездил и научился читать между строк. Нечего тут было делать ни скорой ни вообще помощи.

— Ну что?... Как?... Она будет жить?... — суетился, спрашивал мужик.

Хотя она – УЖЕ не жила.

Врач померил давление, чего-то послушал в фонендоскоп. Но так — для очистки совести.

— Эй, вы слышите меня? — спросил он. И громче — Э-эй!

Поворочал, потряс больную.

Никаких реакций. Вообще никаких – пациентка не видела, не слышала, не чувствовала. Ее уже здесь не было. Она была уже – там.

Но прежде чем ее отпустить, врач должен был совершить ряд манипуляций призванных задержать покойницу на этом свете еще минут на двадцать.

Фельдшер вколол чего-то в вену. И ввел чего-то под кожу.

— Ответьте! Вы слышите меня?

Но пациентка даже не шелохнулась. Даже после кубиков.

Все…

Врач расслабился. Он больше не препятствовал. Он сделал все что мог, согласно инструкции Минзрава. Теперь он мог умыть руки…

— Дайте полотенце.

— Что? — не понял мужчина.

— Полотенце! — повторил врач.

— А? — мужчина начал растеряно оглядываться, — Полотенце?... Да? Я не знаю где… Счас.

И повернулся к жене. Мертвой.

— Маша, Маша, где у нас полотенца лежат? А? Полотенца где? Доктор просит.

Врач остолбенело глядел на мужика.

— Маша. Маша скажи!

Врач моргнул фельдшеру, чтобы тот приготовил шприц с успокоительным. И, наверное подумал, что придется вызывать психбригаду и может даже связывать мужику рукава.

— Ма-аша!

И тут, что-то такое случилось – невообразимое, потому что женщина шевельнулась, вздохнула и открыла глаза.

— Маша, где у нас полотенца? — буднично спросил муж.

— Там! — ответила покойница, — В шкафу, — И показала пальцем.

У врача отпала челюсть.

У фельдшера покатилась ампула.

Женщина закрыла глаза и замерла.

— Шприц! — заорал врач, — Три кубика!... Два кубика!... И еще! …

Вы слышите меня?

Женщина ничего не слышала.

— Эй, откройте глаза! — просил доктор, тряся омертвевшую пациентку за плечо. Причем, довольно грубо.

Та лежала неодушевленным бревном. С руками сложенными на груди.

Вкололи три кубика. И еще два.

— Вы слышите меня? Слышите?

Ни хрена! Бабушка не подавала признаков жизни. Никаких.

Бабушка умерла.

Фельдшер замер со шприцем в руке. Врач покачал головой. Фельдшер опустил шприц.

Из-за перегородки вышел муж. Без полотенца.

— Я не нашел, — виновато развел руками он.

— Да черт с ним, не надо полотенца, — ответил врач вставая и собираясь уходить.

— Маша, я не нашел полотенце. Его нет в шкафу.

Женщина дернулась, вздохнула. И открыла глаза.

Врач – сел.

И фельдшер тоже.

Женщина обвела всех бессмысленным, потусторонним взглядом.

— Маша, там нет полотенец, — пожаловался муж, — Я искал.

Взгляд пациентки приобрел осмысленность.

— Посмотри на верхней полке, под пледом.

— А-а, под пледом. Ладно посмотрю.

Муж ушел за перегородку.

— Шприц! — прошептал врач.

— Вам?

— Нет – ей!...

Я все это видел! Я там был! Я – хоть под присягой.

— Охренеть! — выдохнул врач, — В конец!

Добавил что-то про кубики и крикнул:

— Эй вы, как вас там… Да – вы! Идите сюда! Быстрее!

Муж пришел.

Без полотенца.

— Вы это, спросите ее, — сказал врач, неуютно поеживаясь под халатом, потому что ощущал себя полным идиотом, — Спросите…, как она себя чувствует?

Муж кивнул.

— Маша… Маша… Доктор спрашивает как ты себя чувствуешь?

Врач диковато смотрел на мертвую женщину. Взглядом заинтригованного патологоанатома, который только что вскрыл покойника и что-то там нашел чего быть не должно. Что-то лишнее.

— Маша. Маша! Маша!...

Хм…

И опять, откуда-то из бездны, из мрака того света, с самого дна, женщина пошла на зов своего мужа и, карабкаясь и цепляясь за его голос, вышла, вынырнула, вернулась. И спросила:

— Что ты?

— Вот, доктор спрашивает — как ты себя чувствуешь?

Доктор нехорошо улыбнулся.

— Я… Спасибо… Да… Лучше.

— Ты полотенце нашел?

— Нет.

— Извините доктор, он у меня такой беспомощный. Я сейчас, я сама…

— Лежать! – заорал доктор.

Потому что, вдруг, поверил, что эта покойница сможет встать и пойти за перегородку, и влезть на табуретку и перерыв белье найти и принести ему полотенце и еще на руки полить!

— Не надо, я сам, — предложил муж.

— Назад!

— Но полотенце…

— Какое полотенце?... Какое на хрен полотенце… Не нужно мне никакое полотенце! Говорите с ней.

— О чем?

— Не знаю! О чем угодно. Говорите! Раз вы такой… — доктор даже подходящих слов подобрать не смог, — Говорите!

А про себя подумал про пушного зверька и про то, что медицина здесь точно — бессильна. Правда совсем в ином, в не привычном, контексте.

А покойница, только теперь осознав расположившуюся подле нее медбригаду, стала перебирать по одеялу пальцами и озабочено спросила:

— Ты чай… Ты их… Напоил? …

— Нет… А сахар, где у нас?

— Там, в буфете, на средней полке.

И доктор сказал:

— М-м-м! — и еще: — Ёе-е! — и еще, — Твою маму!...

Потому что когда мы не знаем что сказать, от избытка чувств, всегда так говорим.

И еще сказал фельдшеру, безнадежно махнув рукой:

— Давай, вызывай реанимационную бригаду. Быстро! И предупреди их, чтобы они его в больницу с собой взяли.

— Кого?

— Мужа!

— Зачем? — подивился фельдшер.

— В качестве… дефибриллятора!

После, в машине, доктор долго-долго молчал, уперев кулаки в подбородок, а потом вздохнул:

— Никогда не завидовал пациентам. Вообще – никогда. А этому – завидую. По черному!... Он же даже не знает где сахар!...

Какую жену отхватил!... Какую!... Идеальную!

И снова замолчал. Окончательно. Наверное, своих жен вспомнил. Всех четырех, с которыми был в разводе.

И тут я с ним, конечно, согласен. Повезло – мужику. Что да – то да! Но, может было за что…

Больше я с той бригадой не ездил.

И вообще – не ездил.

Хватило…

Андрей Ильин

«Критика рояля от айтишника, или Почему педали — это Шифт для ног»

В мире есть два типа людей: те, кто видят в пианино инструмент с многовековой душой, и те, кто оценивает его с точки зрения эргономики, функционала и дизайна. Именно эти два мира столкнулись, когда специалист IT пришёл в гости к музыканту. Тот с гордостью представил своё новое приобретение — рояль, блестящий чёрным лаком, с клавишами, как зубы у голливудской звезды.

Айтишник обошёл инструмент, внимательно осмотрел и выдал вердикт с невозмутимым лицом:

— Клава, конечно, так себе… Всего 89 клавиш — маловато будет. И дизайн незамысловатый — чёрно-белый, никакого RGB-подсвечивания. Надо бы апгрейдить.

Музыкант замер в ожидании продолжения. Гость не разочаровал:

— Но тому, кто придумал Шифт ногами нажимать — отдельный респект. Гениально! Освобождаешь руки для работы, а педалью даёшь Sustain. Это как Ctrl в комбинациях, только для ног. Надо бы и в клавиатуры такое внедрить — чтобы ногой зажимать Shift для капса.

В этот момент музыкант понял, что его рояль только что прошёл тест на профпригодность в мире IT. И даже получил одобрение — за педаль. Ведь что такое педаль сустейна, как не аналог клавиши-модификатора? Держишь ногой — звук длится, отпускаешь — обрывается. Прямо как с Shift: зажал — буквы большие, отпустил — обычные.

Возможно, именно так и родились бы гибридные инструменты будущего: пианино с подсветкой клавиш, встроенным Wi-Fi и педалью, которая одновременно запускает сохранение в облако. Айтишник бы одобрил.

Но пока — респект тому неизвестному гению, который centuries ago (столетия назад) придумал «Шифт для ног». Он не знал слов «эргономика» и «интерфейс», но создал то, что IT-специалисты оценят лишь спустя столетия.

P.S. Музыкант после этого купил другу механическую клавиатуру с кликающими свитчами. В качестве ответа. Айтишник до сих пор пытается подключить к ней педаль от пианино.

В мире есть два типа людей: те, кто видят в пианино инструмент с многовековой душой, и те, кто оценивает его с точки зрения эргономики, функционала и дизайна. Именно эти два мира столкнулись, когда специалист IT пришёл в гости к музыканту. Тот с гордостью представил своё новое приобретение — рояль, блестящий чёрным лаком, с клавишами, как зубы у голливудской звезды.

Айтишник обошёл инструмент, внимательно осмотрел и выдал вердикт с невозмутимым лицом:

— Клава, конечно, так себе… Всего 89 клавиш — маловато будет. И дизайн незамысловатый — чёрно-белый, никакого RGB-подсвечивания. Надо бы апгрейдить.

Музыкант замер в ожидании продолжения. Гость не разочаровал:

— Но тому, кто придумал Шифт ногами нажимать — отдельный респект. Гениально! Освобождаешь руки для работы, а педалью даёшь Sustain. Это как Ctrl в комбинациях, только для ног. Надо бы и в клавиатуры такое внедрить — чтобы ногой зажимать Shift для капса.

В этот момент музыкант понял, что его рояль только что прошёл тест на профпригодность в мире IT. И даже получил одобрение — за педаль. Ведь что такое педаль сустейна, как не аналог клавиши-модификатора? Держишь ногой — звук длится, отпускаешь — обрывается. Прямо как с Shift: зажал — буквы большие, отпустил — обычные.

Возможно, именно так и родились бы гибридные инструменты будущего: пианино с подсветкой клавиш, встроенным Wi-Fi и педалью, которая одновременно запускает сохранение в облако. Айтишник бы одобрил.

Но пока — респект тому неизвестному гению, который centuries ago (столетия назад) придумал «Шифт для ног». Он не знал слов «эргономика» и «интерфейс», но создал то, что IT-специалисты оценят лишь спустя столетия.

P.S. Музыкант после этого купил другу механическую клавиатуру с кликающими свитчами. В качестве ответа. Айтишник до сих пор пытается подключить к ней педаль от пианино.

Послать донат автору/рассказчику

Писатель-фантаст Александр Романович Беляев.

Это он придумал голову профессора Доуэля, летающего человека Ариэля, Ихтиандра...

Он придумал, потому что не сдавался. Хотя вся жизнь его — типичное проявление того, что называют "родовым проклятием" в народе. А как на самом деле это называется — никто не знает.

В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру — она умерла от саркомы. Потом утонул его брат. Потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь — он еще был подростком. А еще в детстве он повредил глаз, что потом привело почти к утрате зрения. Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре. Потом, в юности, сам Станиславский приглашал его в свою труппу — но он отказался.

Может быть, из–за семьи отказался. Кто знает? Он как раз женился в первый раз. Через два месяца жена его оставила, ушла к другому. Прошло время, рана затянулась и он снова женился на милой девушке. И одновременно заболел костным туберкулезом. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию — на три года. Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается, не для этого она замуж выходила. И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля — когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать... Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. Потом, когда он все же встал на ноги, стал ходить в целлулоидном корсете. Полуслепой и некрасивый. А был красавец в молодости...

Он писал и писал свои знаменитые романы Фантазия его не иссякала, добро побеждало зло, люди выходили за пределы возможностей, летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили. Хотя немного грустно он писал. Совсем немного. Если вспомнить, в каком он был состоянии...

Он женился потом на хорошей женщине. И две дочери родились. Одна умерла от менингита, вторая — тоже заболела туберкулезом. А потом в Царское Село пришли фашисты — началась оккупация. Беляев не мог воевать — он почти не ходил. И уехать не смог. Он умер полупарализованный, от голода и холода. А жену и дочь фашисты угнали в Германию. Они даже не знали, где похоронен Александр Романович.

Потом жене передали все, что осталось от ее мужа — очки. Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы. И очки. К дужке которых была прикреплена свернутая бумажка, записка. Там были слова, которые умирающий писатель написал для своей жены: "Не ищи меня на земле. Здесь от меня ничего не осталось. Твой Ариэль"...

©Анна Кирьянова

Из сети

Это он придумал голову профессора Доуэля, летающего человека Ариэля, Ихтиандра...

Он придумал, потому что не сдавался. Хотя вся жизнь его — типичное проявление того, что называют "родовым проклятием" в народе. А как на самом деле это называется — никто не знает.

В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру — она умерла от саркомы. Потом утонул его брат. Потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь — он еще был подростком. А еще в детстве он повредил глаз, что потом привело почти к утрате зрения. Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре. Потом, в юности, сам Станиславский приглашал его в свою труппу — но он отказался.

Может быть, из–за семьи отказался. Кто знает? Он как раз женился в первый раз. Через два месяца жена его оставила, ушла к другому. Прошло время, рана затянулась и он снова женился на милой девушке. И одновременно заболел костным туберкулезом. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию — на три года. Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается, не для этого она замуж выходила. И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля — когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать... Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. Потом, когда он все же встал на ноги, стал ходить в целлулоидном корсете. Полуслепой и некрасивый. А был красавец в молодости...

Он писал и писал свои знаменитые романы Фантазия его не иссякала, добро побеждало зло, люди выходили за пределы возможностей, летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили. Хотя немного грустно он писал. Совсем немного. Если вспомнить, в каком он был состоянии...

Он женился потом на хорошей женщине. И две дочери родились. Одна умерла от менингита, вторая — тоже заболела туберкулезом. А потом в Царское Село пришли фашисты — началась оккупация. Беляев не мог воевать — он почти не ходил. И уехать не смог. Он умер полупарализованный, от голода и холода. А жену и дочь фашисты угнали в Германию. Они даже не знали, где похоронен Александр Романович.

Потом жене передали все, что осталось от ее мужа — очки. Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы. И очки. К дужке которых была прикреплена свернутая бумажка, записка. Там были слова, которые умирающий писатель написал для своей жены: "Не ищи меня на земле. Здесь от меня ничего не осталось. Твой Ариэль"...

©Анна Кирьянова

Из сети

«Немецкий порядок против Шекспира: когда дверь важнее монолога»

Конец 90-х. Гамбург. На сцене идёт спектакль «Гамбургского английского театра». Актёры — темпераментные англичане и раскованные американцы — погружены в страсти шекспировской драмы. Зрительный зал — строгие, подтянутые немцы, для которых культура — это не только искусство, но и порядок. Абсолютный, не терпящий компромиссов.

И вот в самый напряжённый момент, когда Гамлет вот-вот произнесёт «Быть или не быть», один из американских актёров, выходя на сцену, лишь слегка притворяет за собой бутафорскую дверь. Не захлопывает, не проверяет рукой — просто отходит, оставив её неплотно закрытой. Для него это мелочь, деталь, не стоящая внимания. Для немцев — это вызов самой системе мироздания.

В зале повисает тишина. Не та, что полна ожидания, а та, что гудит от внутреннего возмущения. И вот одна фрау, не выдержав, поднимается с места. Она не кричит, не свистит — она молча идёт к сцене, поднимается на неё, подходит к двери и… плотно её закрывает. Щелчок замка звучит громче, чем все реплики Гамлета вместе взятые.

Зал взрывается аплодисментами. Не вежливыми, а бурными, продолжительными, переходящими в овацию. Немцы аплодируют не актёрам, не режиссёру, не Шекспиру — они аплодируют порядку. Тому, что был восстановлен. Тому, что даже в мире иллюзий дверь должна быть закрыта правильно.

Актёры за кулисами позже шутили: «Хорошо, что Шекспир не дожил до этого дня. Это была самая долгая овация в истории нашего театра — и её вызвала не смерть Дездемоны, а обычная дверь».

В этом жесте фрау был весь немецкий дух:

— Дисциплина важнее драматургии.

— Пунктуальность побеждает поэзию.

— Порядок — высшая форма искусства.

И возможно, где-то в театральном раю Шекспир грустно улыбнулся. Он понял, что его трагедии могут проиграть в борьбе с неправильно закрытой дверью. Но он же — гений — наверняка оценил иронию: иногда самый громкий успех приходит не к тем, кто говорит «Быть или не быть», а к тем, кто просто закрывает дверь. Плотно. На совесть.

Так что если вас когда-нибудь спросят, в чём разница между культурами, расскажите эту историю. Англичане создали Шекспира. Немцы сделали так, чтобы его пьесы шли при плотно закрытых дверях. И то, и другое — вечно.

Конец 90-х. Гамбург. На сцене идёт спектакль «Гамбургского английского театра». Актёры — темпераментные англичане и раскованные американцы — погружены в страсти шекспировской драмы. Зрительный зал — строгие, подтянутые немцы, для которых культура — это не только искусство, но и порядок. Абсолютный, не терпящий компромиссов.

И вот в самый напряжённый момент, когда Гамлет вот-вот произнесёт «Быть или не быть», один из американских актёров, выходя на сцену, лишь слегка притворяет за собой бутафорскую дверь. Не захлопывает, не проверяет рукой — просто отходит, оставив её неплотно закрытой. Для него это мелочь, деталь, не стоящая внимания. Для немцев — это вызов самой системе мироздания.

В зале повисает тишина. Не та, что полна ожидания, а та, что гудит от внутреннего возмущения. И вот одна фрау, не выдержав, поднимается с места. Она не кричит, не свистит — она молча идёт к сцене, поднимается на неё, подходит к двери и… плотно её закрывает. Щелчок замка звучит громче, чем все реплики Гамлета вместе взятые.

Зал взрывается аплодисментами. Не вежливыми, а бурными, продолжительными, переходящими в овацию. Немцы аплодируют не актёрам, не режиссёру, не Шекспиру — они аплодируют порядку. Тому, что был восстановлен. Тому, что даже в мире иллюзий дверь должна быть закрыта правильно.

Актёры за кулисами позже шутили: «Хорошо, что Шекспир не дожил до этого дня. Это была самая долгая овация в истории нашего театра — и её вызвала не смерть Дездемоны, а обычная дверь».

В этом жесте фрау был весь немецкий дух:

— Дисциплина важнее драматургии.

— Пунктуальность побеждает поэзию.

— Порядок — высшая форма искусства.

И возможно, где-то в театральном раю Шекспир грустно улыбнулся. Он понял, что его трагедии могут проиграть в борьбе с неправильно закрытой дверью. Но он же — гений — наверняка оценил иронию: иногда самый громкий успех приходит не к тем, кто говорит «Быть или не быть», а к тем, кто просто закрывает дверь. Плотно. На совесть.

Так что если вас когда-нибудь спросят, в чём разница между культурами, расскажите эту историю. Англичане создали Шекспира. Немцы сделали так, чтобы его пьесы шли при плотно закрытых дверях. И то, и другое — вечно.

Послать донат автору/рассказчику

Однажды великий физик Резерфорд зашёл поздно вечером в свою лабораторию и увидел там своего молодого сотрудника.

— Что вы здесь делаете? — спросил Резерфорд.

— Работаю! — ответил сотрудник, ожидая одобрения шефа.

— А что же вы делаете днём?

— Тоже работаю.

— А утром?

— Тоже работаю.

— Безобразие! — возмутился Резерфорд. — А когда же вы думаете?

— Что вы здесь делаете? — спросил Резерфорд.

— Работаю! — ответил сотрудник, ожидая одобрения шефа.

— А что же вы делаете днём?

— Тоже работаю.

— А утром?

— Тоже работаю.

— Безобразие! — возмутился Резерфорд. — А когда же вы думаете?

Стою в пятерочке. А там стрит флеш-рояль. Работает одна касса, много людей, «Галя отмена» и «у меня все зависло».

Ну стою, щелкаю лицом. И вдруг вижу плакат, мол если в очереди много людей, напиши нам в телеграме. Интересно думаю... Залез в телегу, там бот пятерочки. Потыкал в экран. Стою жду.

И буквально через пару минут открывают вторую кассу! Я прям почувствовал эту власть... будущее наступило прямо сейчас. Я – венец эволюции! Миллионы лет для того, чтобы я мог ускорить очередь в пятерочке.

Но как мы знаем, большая сила – это большая ответственность. Поэтому по дороге домой я зашел в другую пятерочку и даже ничего не покупая применил свою суперсилу. Просто во благо тех несчастных, что томились в очереди.

Теперь у меня две жизни. Днем я обычный человек, но по вечерам на тропу войны с очередями в пятерочке выходит Великий Ускоритель. Супергерой, которого этот город действительно заслуживает.

Рагим Джафаров

Ну стою, щелкаю лицом. И вдруг вижу плакат, мол если в очереди много людей, напиши нам в телеграме. Интересно думаю... Залез в телегу, там бот пятерочки. Потыкал в экран. Стою жду.

И буквально через пару минут открывают вторую кассу! Я прям почувствовал эту власть... будущее наступило прямо сейчас. Я – венец эволюции! Миллионы лет для того, чтобы я мог ускорить очередь в пятерочке.

Но как мы знаем, большая сила – это большая ответственность. Поэтому по дороге домой я зашел в другую пятерочку и даже ничего не покупая применил свою суперсилу. Просто во благо тех несчастных, что томились в очереди.

Теперь у меня две жизни. Днем я обычный человек, но по вечерам на тропу войны с очередями в пятерочке выходит Великий Ускоритель. Супергерой, которого этот город действительно заслуживает.

Рагим Джафаров

Юморист Сергей Светлаков рассказал. Он ехал в поезде и вдруг был разбужен громкими воплями из тамбура. Кричала проводница и делала это от охватившего её первородного ужаса. Прибежав на шум, пассажиры увидели, что весь тамбур измазан говном. Посреди тамбура стоял пьяный мужик со спущенными штанами и, слегка покачиваясь, гордо смотрел прямо перед собой. Мужчина тоже был весь в говне. «Ты что наделал?!» — закричала проводница. Мужик перевёл на неё взгляд и, выдержав паузу, ответил: «А ты докажи, что это я!»

Познакомился я значит с девушкой. Общались пару месяцев в интернете. Решили встретиться. Одно свидание, другое, третье. Вроде всё классно. Заметил у неё на экране телефона фото какого-то мужика, прямо на заставке. Ну, думаю, какой-нибудь актёр. Пришёл к ней как-то в гости. Заметил обычные домашние фотки в рамочках. И везде этот мужик. Ну, думаю, может брат её? Рассказываю друзьям. Те рекомендуют спросить напрямую, а то мало ли, может это её бывший, или нынешний. Спрашиваю на очередном свидании: - Чтo этo у тебя за мужик на заставке?

Получаю ответ: Да, этo я, до операции.

Теперь боюсь знакомиться с девушками в интернете. Да и в принципе знакомиться.

Получаю ответ: Да, этo я, до операции.

Теперь боюсь знакомиться с девушками в интернете. Да и в принципе знакомиться.

«Замочек, или Искусство невинного намёка»

Жизнь порой преподносит сюжеты, которые и придумать-то сложно. Вот и у нашего героя, только что пережившего размолвку с подругой и вернувшегося в пустую квартиру, случился момент, достойный то ли романтической комедии, то ли учебника по самообороне от собственной наивности.

На лестничной клетке его ждала соседка — симпатичная блондинка с этажа ниже. В руках у неё были ключи, а на лице — лёгкое недоумение, которое так и просило помощи.

— Вы не вставите ключик в мой замочек? — спросила она, и фраза эта повисла в воздухе, словно первая нота в джазовой импровизации.

Герой, человек практичный и, видимо, временно лишённый романтического дара, воспринял всё буквально. Вставил ключ. Повернул. Дверь открылась. Замочек оказался вполне обычным — ни капризным, ни сложным.

— Всё в порядке? — уточнил он.

— Да, спасибо! — улыбнулась соседка.

Он кивнул и пошёл к себе, разуваясь в прихожей с чувством выполненного долга. И только тут его осенило:

«Вот бабы пошли, совсем тупые. Дверь открыть не могут. Блондинки, одним словом».

Мысль была произнесена с той уверенностью, которая рождается только у мужчин, абсолютно слепых к намёкам. Он не увидел ни игривого взгляда, ни того, как соседка задержала его руку на секунду дольше необходимого. Не заметил, что «ключик» и «замочек» — это не всегда про дверь. Иногда — это приглашение. Шанс. Возможность скрасить вечер после работы чем-то более интересным, чем телевизор и холодильник.

Но наш герой прошёл мимо этого шанса, как танк мимо хрустальной вазы. Он решил, что соседка просто не справилась с механизмом, хотя на самом деле она предлагала ему стать тем самым «ключиком», который откроет совсем другую дверь.

Ирония в том, что он, возможно, единственный человек в истории, кто воспринял фразу «вставить ключик в мой замочек» как инструкцию по эксплуатации, а не как намёк на нечто более интимное.

Так что мораль этой истории проста:

1. Не всё то дверь, что с замком.

2. Иногда блондинки умнее, чем кажутся.

3. Если жизнь даёт вам ключ — проверьте, туда ли вы его вставляете.

P.S. Говорят, та самая соседка до сих пор иногда улыбается, встречая его в лифте. А он всё гадает, почему она так странно смотрит на его ключи. Возможно, однажды он всё же поймёт, что «замочек» — это не всегда про железо. Но пока — он герой анекдота, который даже не подозревает, что был его главным персонажем.

Жизнь порой преподносит сюжеты, которые и придумать-то сложно. Вот и у нашего героя, только что пережившего размолвку с подругой и вернувшегося в пустую квартиру, случился момент, достойный то ли романтической комедии, то ли учебника по самообороне от собственной наивности.

На лестничной клетке его ждала соседка — симпатичная блондинка с этажа ниже. В руках у неё были ключи, а на лице — лёгкое недоумение, которое так и просило помощи.

— Вы не вставите ключик в мой замочек? — спросила она, и фраза эта повисла в воздухе, словно первая нота в джазовой импровизации.

Герой, человек практичный и, видимо, временно лишённый романтического дара, воспринял всё буквально. Вставил ключ. Повернул. Дверь открылась. Замочек оказался вполне обычным — ни капризным, ни сложным.

— Всё в порядке? — уточнил он.

— Да, спасибо! — улыбнулась соседка.

Он кивнул и пошёл к себе, разуваясь в прихожей с чувством выполненного долга. И только тут его осенило:

«Вот бабы пошли, совсем тупые. Дверь открыть не могут. Блондинки, одним словом».

Мысль была произнесена с той уверенностью, которая рождается только у мужчин, абсолютно слепых к намёкам. Он не увидел ни игривого взгляда, ни того, как соседка задержала его руку на секунду дольше необходимого. Не заметил, что «ключик» и «замочек» — это не всегда про дверь. Иногда — это приглашение. Шанс. Возможность скрасить вечер после работы чем-то более интересным, чем телевизор и холодильник.

Но наш герой прошёл мимо этого шанса, как танк мимо хрустальной вазы. Он решил, что соседка просто не справилась с механизмом, хотя на самом деле она предлагала ему стать тем самым «ключиком», который откроет совсем другую дверь.

Ирония в том, что он, возможно, единственный человек в истории, кто воспринял фразу «вставить ключик в мой замочек» как инструкцию по эксплуатации, а не как намёк на нечто более интимное.

Так что мораль этой истории проста:

1. Не всё то дверь, что с замком.

2. Иногда блондинки умнее, чем кажутся.

3. Если жизнь даёт вам ключ — проверьте, туда ли вы его вставляете.

P.S. Говорят, та самая соседка до сих пор иногда улыбается, встречая его в лифте. А он всё гадает, почему она так странно смотрит на его ключи. Возможно, однажды он всё же поймёт, что «замочек» — это не всегда про железо. Но пока — он герой анекдота, который даже не подозревает, что был его главным персонажем.

Послать донат автору/рассказчику

«Светлов и искусство язвительного ответа: классики, Моцарт и не только»

Заседание литераторов — место, где страсти кипят не только на страницах рукописей, но и в спорах о творчестве и морали. Однажды там обсуждали молодого поэта, чей талант был столь же ярким, сколь и его пристрастие к «употреблению». Дело, в общем-то, житейское: кто из гениев прошлого не грешил этим? Но юный дар, вместо того чтобы принять укор молча, решил защищаться — и попал в ловушку собственного красноречия.

— Ну что вы все, в самом деле! — воскликнул он, с вызовом оглядывая зал. — Ведь многие великие пили! Пушкин пил, Лермонтов пил, Есенин пил, Моцарт пил...

В зале повисла пауза. И тут раздался спокойный, почти бытовой вопрос откуда-то из задних рядов:

— Кстати, а чтО Моцарт пил?

Вопрос был задан с такой невинной любознательностью, что казалось — собеседник искренне интересуется историческими деталями. Но все понимали: это ловушка. Молодой поэт замер, пытаясь сообразить, куда же ведётся эта нить.

И тогда вступил мастер слова, поэт Михаил Светлов — человек, чьи остроты были точнее шпаги Д’Артаньяна. Не меняя выражения лица, он произнёс:

— А вот что Сальери ему наливал, то он и пил.

Зал взорвался смехом. Молодой поэт понял, что его защита не просто провалилась — она превратилась в анекдот. Светлов одним предложением не только "уколол" оппонента, но и напомнил всем:

1. Ссылаться на классиков — рискованно. Они уже давно стали мифами, и их грехи — часть легенды.

2. Юмор — лучшее оружие в споре. Не нужно морализаторства, когда можно ткнуть носом в иронию.

3. Пить — дело личное, но если уж взялся оправдываться — будь готов к вопросам о Моцарте и Сальери.

Эта история стала литературной легендой. Не только потому, что Светлов блеснул остроумием, но и потому, что она вскрыла вечную истину: творчество и порок часто идут рука об руку, но оправдывать одно другим — занятие неблагодарное. Особенно если на горизонте маячит кто-то, кто помнит, что Сальери был не только коллегой, но и барменом сомнительной репутации.

P.S. Молодой поэт, кстати, после этого случая пить не бросил — но зато научился молчать на заседаниях. Что тоже можно считать прогрессом.

Заседание литераторов — место, где страсти кипят не только на страницах рукописей, но и в спорах о творчестве и морали. Однажды там обсуждали молодого поэта, чей талант был столь же ярким, сколь и его пристрастие к «употреблению». Дело, в общем-то, житейское: кто из гениев прошлого не грешил этим? Но юный дар, вместо того чтобы принять укор молча, решил защищаться — и попал в ловушку собственного красноречия.

— Ну что вы все, в самом деле! — воскликнул он, с вызовом оглядывая зал. — Ведь многие великие пили! Пушкин пил, Лермонтов пил, Есенин пил, Моцарт пил...

В зале повисла пауза. И тут раздался спокойный, почти бытовой вопрос откуда-то из задних рядов:

— Кстати, а чтО Моцарт пил?

Вопрос был задан с такой невинной любознательностью, что казалось — собеседник искренне интересуется историческими деталями. Но все понимали: это ловушка. Молодой поэт замер, пытаясь сообразить, куда же ведётся эта нить.

И тогда вступил мастер слова, поэт Михаил Светлов — человек, чьи остроты были точнее шпаги Д’Артаньяна. Не меняя выражения лица, он произнёс:

— А вот что Сальери ему наливал, то он и пил.

Зал взорвался смехом. Молодой поэт понял, что его защита не просто провалилась — она превратилась в анекдот. Светлов одним предложением не только "уколол" оппонента, но и напомнил всем: