Угораздило же меня полететь из Амстердама в Сиэттл через Миннеаполис почти четверть века назад, тоже в сентябре. Мы вылетели с опозданием, часов в 9 вечера. Я ещё подумал - удачно, как раз поужинаем, поспим, и останется пара часов лета.

Утром на подлёте к американскому воздушном пространству началась какая-то нездоровая возня. Несколько раз загорались и гасли табло "застегните ремни" и "no smoking". А потом слегка удивлённый голос капитана объявил, что ввиду незапланированных учений, рейс совершит посадку в Канаде. Не волнуйтесь, всё будет хорошо и God bless!

Понятно, что в салоне поднялся бедлам. Я тоже чуть не поддался общей панике, но потом усилием воли придал лицу похуистическое выражение и стал смотреть в иллюминатор. Это немного помогло. "Посмотрим Канаду, хули," - сказал внутренний похуист.

Самолет сел в какой-то жопе мира, я приблизительно понял, перед тем как отключилось табло, что в Ньюфаундланде, в канадской инкарнации Мухосранска под названием Гусиный Залив. Пока катились по ВПП, я слегка обеспокоился оттого, что мы сели на военном аэродроме. Я почти уверен, что сотовой связи не было, но вдруг по салону прокатился повторяемый на разные лады один примерно текст: "Террористы, атака... атака... террористы..." "Они бубубу самолеты бубубу... это война! Мы в состоянии войны!" - возбуждённо объяснял средних лет бизнесмен своей жене. На выходе все невольно замедлили шаги, слабонервные женщины даже начали всхлипывать: перед трапом живым коридором стояли вооружённые военные. Пассажиров усаживали в машины и сразу увозили. Без грубостей, но очень быстро и эффективно. Канадцы молодцы. Goose Bay хорошая база, на ней две большие полосы, способные принять Боинг 777.

Потом нас привезли, я так понял, в местную школу, где в спортзале был организован кризисный штаб. Быстро рассортировали всех граждан и не граждан, было несколько канадцев, но большинство было американцев и совем немного студентов и прочей шушеры типа меня. Собрали паспорта, сказали, чтобы не волновались, щас будет еда. При слове "еда" все оживились. Потом нас распределили по семьям или на выбор поселили в гостиницах города. Я попал к каким-то МакКормикам, что в общем-то всё равно, т.к. очень хотелось есть и спать.

Потом подвезли бургеры, картошку фри и колу, также по желанию наливали кофе в пенопластовые стаканчики. Я попросил чай, и его где-то нашли для меня и ещё нескольких таких же пиздюков, которым всегда всего мало. Добавку тоже раздали, и ещё остались бургеры, но их уже никто не хотел.

Потом я сел в машину со "своей" семьёй и уехал в неизвестность. Они спросили, чего я хочу, я сказал sorry guys, shower and sleep. Они понимающие закивали головами, и показали мне мою комнату. Яркий солнечный день не помешал мне провалиться в тревожный, потный сон.

Я проснулся вечером. Когда пересекаешь часовые пояса, всегда очень болезненно проходит адаптация, я обычно две недели как пыльным мешком стукнутый. Полежал в сумеречеом свете, соображая где я. С трудом склеил куски прошлого дня, которые были как какое-то кино с Томом Крузом или Брюсом Уиллисом. Часы показывали 7. Я лежал и потом услышал вежливые приглушённые голоса.

"Может, пожрать дадут," - подумал я и налегая на перила спустился по лестнице на первый этаж. Там было людно, но меня не смущала чужая пижама и мой растрёпанный вид. "Я жертва перестройки!" - вспомнил я слова Крамарова. Между тем, видимо в этом городке жили очень общительные люди. Все со мной здоровались и смотрели сочувственно. Я точно не помнил, как выглядела хозяйка, и кого-то спросил, сорри, как насчет some chow-chow, ням-ням? Они засуетились, мне прямо неудобно стало, как рок звезда какая-то, ей-богу.

Потом они мне сказали, что у них как раз запланирована песенная ночь, так что я могу к ним присоединиться, а пока вот суп, вот жаркое, вот клюквенный морс. Я совершенно умиротворённый с аппетитом поел, убрал тарелку и приборы в раковину и присоединился к людям в гостиной.

Хозяйка села за пианино, заиграла смутно знакомую, тревожащую мелодию, но прежде чем я её успел узнать, прежде чем я _позволил_ себе её узнать, совершенно незнакомые люди буржуазного вида в гостиной на другом конце Земли, в продуваемом всеми ветрами Ньюфаундланде, неожиданно запели хором:

No yes lee yea-st car-money pachka

sigarette

Zha-cheat syo nitakush plokha

Nasi vonyashny dien

Eebilet nasamalot

Serebristy krylom...

Сказать что я oh-who-yell это ничего не сказать. Я замер, боясь пошевелиться! На секунду у меня мелькнула мысль, что наверное самолет разбился и я умер и это блять такой адский предбанник - потому что в рай как бы не по чину - , и щас потащат клещами в адские котлы или что там у них заготовлено, либо мой мозг в конце концов согнался нах, и всё что было за последние двое суток - это такой длинный яркий наркотический приход и лежу я где-то в комнате с мягкими стенами под капельницей...

...и никто не хотел ...

Кто бы мог подумать, что я по дикой случайности попал в клуб русского языка, а эту песню они разучивали два месяца! По моей азиатской роже тоже трудно было заподозрить русскоговорящего. Представьте, как они охуели, когда я начал подпевать! Все разом замолчали, как по команде, а хозяйка перестала играть и слегка дрожащим вежливым голосом спросила: "Ok... what's going on?" (Ок... что происходит?) А я стою обуреваемый джетлагом, стрессом, хрен знает где нахождением и неизвестно что впереди, а тут привет от моей великой Родины и от Цоя,

А без музыки на миру смерть не красна,

А без музыки не хочется пропадать.

и слёзы сами собой струятся застилая зрение, но я мужественно пою а, сука, капелло, как будто за всех наших и не наших мир держу на плечах. Хозяйка в конце включилась и подыграла, также и остальные подпели...

В общем, пять дней пролетели, как в дыму. Мы много пили (старшее поколение Канады хорошо держит банку, я, оказалось, не очень), много говорили, много ходили в разные дома и в местные сауны. Вкратце, бесконечная череда беспробудной дружбы народов. Как меня пустили пьяного на борт, я догадываюсь - в Гусином Заливе все такие были, включая погранцов, таможню и военных. Атмосфера была, как будто победили инопланетян в "Дне независимости".

Очнулся 16 сентября 2001 года в Сиэтле помятый, больной, и снова ничейный...

11 сентября 2025

Новые истории - основной выпуск

Меняется каждый час по результатам голосованияВ соседнюю квартиру заехала молодая пара. Стены тонкие, слышимость хорошая. Постоянно слышу "Миша, ну какой же ты умный. Миша ты такой классный. Как же я тебя люблю". Думаю: вот как же повезло мужику, так им восхищаются.

А потом оказалось, что Миша это кот.

А потом оказалось, что Миша это кот.

Как я работал расклейщиком объявлений для репетиторов

* * * * *

Было это давно. Очень давно. Еще тогда, когда советские инженеры работали себе спокойно в своих НИИ и получали кто 120, кто 150 рублей, а кто и больше.

Я сам был таким инженером – но кроме того, я был молодым музыкантом и играл в рок-группе!, и как всем молодым музыкантам, нам очень хотелось чего? – конечно, славы и пр., само собой - но еще нам очень хотелось побольше денег, чтобы купить себе хорошую аппаратуру.

Денег у нас было мало. Я играл на чем придется, включая советский электроорган "Юность-73", который мы купили за 100 рублей. Вот судьба – сейчас в гараже моего дома в Калифорнии стоят три инструмента – Roland, Korg и Yamaha, и в те времена обладание любым из них сделало бы меня счастливейшим человеком на свете, а сейчас – стоят себе, раз в несколько лет я их достаю, подключаю, что-то записываю, а счастливым меня делают слова дочки перед сном - "Папа самый хороший. I am so happy.", и больше ничего и не надо.

Как-то раз наш барабанщик Вадик пришел на репетицию и сказал:

- Ребята, есть хорошая возможность подзаработать. У меня есть приятель – Антон, он знаком с репетиторами, которые занимаются с поступающими в вузы, им нужны расклейщики объявлений. 10 рублей за 4 часа работы в день, 20 дней.

200 рублей на каждого! Мы немедленно связались с Антоном, который подтвердил все цифры, но добавил, что перед тем, как нас "выпустят на расклейку", нужно будет встретиться с ним раза два-три для практических занятий.

Практических занятий!? Это ведь расклейка объявлений! Чему нас собираются учить – как лучше мазать и поменьше тратить клея, что ли!?

Но когда мы встретились с Антоном на следующий день у одного из ленинградских вузов, мы поняли, что клеить объявления – на самом деле не так просто, как мы думали.

Средний срок наклеенного репетиторского объявления у вуза в период поступления – 15 минут. У объявлений много врагов. Дворники, конкуренты-репетиторы, работники вуза - у них ведь свои курсы для поступающих. Объявления заклеиваются другими объявлениями. Бывает, что поступающий срывает объявление целиком.

Поэтому расклейщик должен следить за объявлениями и клеить новые. Вахта своего рода. Но, кроме того, расклейщик должен понимать, где именно нужно клеить объявления. Определять людские потоки у вуза. Замечать, где студенты задерживаются, например на остановках транспорта. Обращать внимание, есть ли телефонные будки поблизости.

Для демонстрации своих объяснений Антон наклеил два объявления – казалось бы, совсем недалеко друг от друга и сказал нам:

- Смотрите, на первое никто не будет обращать внимания, а со второго сорвут все телефоны за 10-15 минут.

Так оно и произошло.

- Запомните, ваша главная задача – не клеить объявления, точнее не только клеить объявления. Ваша задача – делать так, чтобы абитуриенты срывали телефоны и звонили. Если они не звонят – репетиторы видят, что вы не работаете. Если нет звонков, то неважно, сколько объявлений вы наклеили.

Результат совершенно не обязательно был связан с количеством затраченного труда. У одного из вузов, где у нас были практические занятия, весь поток людей шел через единственную трамвайную остановку. Поэтому расклейщику было достаточно помещать объявление на столб у этой остановки и следить за ним. Другие вузы были гораздо сложнее. Антон сказал, что у "сложных" вузов мы будем, как правило, работать бригадами по два-три человека. Он также сделал особый акцент на том, что внутри вузов объявления нельзя клеить никогда - только снаружи.

После двух практических занятий Антон решил, что мы готовы, и одним летним утром нам вручили по пачке объявлений и "выпустили на расклейку".

Работать расклейщиками нам нравилось. Всего четыре часа в день – с 10 до 2, на свежем воздухе, за хорошие деньги. Было приятно видеть абитуриентов, молодых и взволнованных – давно ли мы сами были такими!, опять оказаться на территории знакомых вузов – ЛЭТИ, финэк, политех, "холодильник" (институт холодильной промышленности, сейчас носит гордое название "Академия холода"), "тряпочка" (институт текстильной и легкой промышленности)...

Репетиторы были нами очень довольны и говорили, что количество звонков от вузов, где дежурим мы, всегда выше среднего.

Постепенно мы все лучше узнавали этот неизвестный нам ранее мир репетиторов и поражались его продуманности, организованности - вообще непохожести на то, что мы видели каждый день на наших основных рабочих местах.

Каждый год наши репетиторы снимали квартиру в центре города, близко к основным вузам, и оставались в ней до конца вступительных экзаменов. У них был железный принцип – ни один звонок не должен быть пропущен!

Поскольку из квартиры они не выходили, еду для них покупал и приносил один из расклейщиков, который получал за это 100 рублей в месяц. Сейчас эти суммы уже не производят впечатления, но в те времена, когда люди всерьез занимали три рубля до получки, такие деньги были очень хорошей платой за то, чтобы пару раз в неделю сходить в магазин.

Были продуманы даже такие вещи, как текст и внешний вид объявлений. Например, на них в строго определенных местах ставились крупные красные и синие точки для привлечения внимания. Кроме того, благодаря этим точкам мы, расклейщики, могли издалека видеть, висит объявление или нет.

Никогда не было такого, чтобы, например, вдруг не хватало объявлений или не было клея - все это нам выдавалось в любом количестве, и никто не призывал к экономии.

Для нас, расклейщиков, существовал специальный профессиональный термин – "мальчики". "Мальчики" клеили объявления – ой, ошибся! – делали "все возможное, чтобы абитуриенты срывали с объявлений телефоны и звонили". Кроме "мальчиков" были еще "девочки", которые совершенно не обязательно были лицами женского пола – напротив, почти все они были мужчинами. Задачей "девочек" было шататься среди поступающих и рекламировать репетиторов, используя свое красноречие и обаяние – рассказывать, например, как замечательно репетиторы помогли им самим. За каждый звонок "девочки" получали 15 рублей – за звонок! – даже в том случае, если он ни к чему не привел.

Со временем мы познакомились с некоторыми "девочками" – как наших репетиторов, так и конкурентов, и не раз наблюдали их профессионализм в действии. Бывало, что некоторые из них зарабатывали в день до 100 рублей и больше. Эта работа, конечно, требовала большей квалификации, чем наша.

Репетиторы говорили нам, что если у нас остается свободное время от расклейки объявлений, мы можем пытаться подработать как "девочки", хотя явно особых надежд в этой области на нас не возлагали, что поначалу нас обижало – как так! – мы же музыканты! – да мы ведь на сцену выходим! – и это у нас нет красноречия и обаяния!? – но очень скоро мы убедились в том, что наши шефы были правы – как мы ни пытались, за весь месяц дополнительные 15 рублей получил только я, причем совершенно неожиданно.

Как-то вечером я возвращался домой, проходил мимо одного вуза и чисто машинально решил наклеить объявление. Рядом со мной остановился молодой человек, по которому было видно, что он приехал из какой-то южной республики СССР и с акцентом, характерных для жителей тех мест, спросил:

- Слюш, а этот учител хороший, да?

- Да, очень хороший! – ответил я.

- А ты его знаешь? Может, скажешь ему, что я тоже хороший, чтобы он со мной учился?

Я пообещал замолвить слово и на следующий день один из репетиторов сообщил мне, что южанин звонил, назвал мое имя, и я получил так сомнительно заработанные пятнадцать рублей.

Напоследок о самих репетиторах. Чрезвычайно умные, необычные, очень энергичные и организованные люди, которые, на мой взгляд, абсолютно заслуживали те деньги, которые они зарабатывали – где-то несколько тысяч рублей за один месяц. Они не халтурили. Они на самом деле хорошо готовили к поступлению и мы видели, как благодарны были те, кто с ними занимался. О наших репетиторах шла слава – и они рассказывали нам, что самыми удачными годами у них были те, когда им удавалось снять ту же квартиру, что и в прошлом году – тогда им звонили и даже просто приходили знакомые тех, кто занимался за год до этого.

Мы им тоже понравились, и когда наша работа у них закончилась, они взяли наши телефоны - "чтобы быть в контакте с опытными ценными кадрами", как они сказали – и через год на самом деле позвонили и предложили поработать опять, но у нас уже разворачивалась профессиональная музыкальная карьера, начинались гастроли, и мы отказались...

* * * * *

Было это давно. Очень давно. Еще тогда, когда советские инженеры работали себе спокойно в своих НИИ и получали кто 120, кто 150 рублей, а кто и больше.

Я сам был таким инженером – но кроме того, я был молодым музыкантом и играл в рок-группе!, и как всем молодым музыкантам, нам очень хотелось чего? – конечно, славы и пр., само собой - но еще нам очень хотелось побольше денег, чтобы купить себе хорошую аппаратуру.

Денег у нас было мало. Я играл на чем придется, включая советский электроорган "Юность-73", который мы купили за 100 рублей. Вот судьба – сейчас в гараже моего дома в Калифорнии стоят три инструмента – Roland, Korg и Yamaha, и в те времена обладание любым из них сделало бы меня счастливейшим человеком на свете, а сейчас – стоят себе, раз в несколько лет я их достаю, подключаю, что-то записываю, а счастливым меня делают слова дочки перед сном - "Папа самый хороший. I am so happy.", и больше ничего и не надо.

Как-то раз наш барабанщик Вадик пришел на репетицию и сказал:

- Ребята, есть хорошая возможность подзаработать. У меня есть приятель – Антон, он знаком с репетиторами, которые занимаются с поступающими в вузы, им нужны расклейщики объявлений. 10 рублей за 4 часа работы в день, 20 дней.

200 рублей на каждого! Мы немедленно связались с Антоном, который подтвердил все цифры, но добавил, что перед тем, как нас "выпустят на расклейку", нужно будет встретиться с ним раза два-три для практических занятий.

Практических занятий!? Это ведь расклейка объявлений! Чему нас собираются учить – как лучше мазать и поменьше тратить клея, что ли!?

Но когда мы встретились с Антоном на следующий день у одного из ленинградских вузов, мы поняли, что клеить объявления – на самом деле не так просто, как мы думали.

Средний срок наклеенного репетиторского объявления у вуза в период поступления – 15 минут. У объявлений много врагов. Дворники, конкуренты-репетиторы, работники вуза - у них ведь свои курсы для поступающих. Объявления заклеиваются другими объявлениями. Бывает, что поступающий срывает объявление целиком.

Поэтому расклейщик должен следить за объявлениями и клеить новые. Вахта своего рода. Но, кроме того, расклейщик должен понимать, где именно нужно клеить объявления. Определять людские потоки у вуза. Замечать, где студенты задерживаются, например на остановках транспорта. Обращать внимание, есть ли телефонные будки поблизости.

Для демонстрации своих объяснений Антон наклеил два объявления – казалось бы, совсем недалеко друг от друга и сказал нам:

- Смотрите, на первое никто не будет обращать внимания, а со второго сорвут все телефоны за 10-15 минут.

Так оно и произошло.

- Запомните, ваша главная задача – не клеить объявления, точнее не только клеить объявления. Ваша задача – делать так, чтобы абитуриенты срывали телефоны и звонили. Если они не звонят – репетиторы видят, что вы не работаете. Если нет звонков, то неважно, сколько объявлений вы наклеили.

Результат совершенно не обязательно был связан с количеством затраченного труда. У одного из вузов, где у нас были практические занятия, весь поток людей шел через единственную трамвайную остановку. Поэтому расклейщику было достаточно помещать объявление на столб у этой остановки и следить за ним. Другие вузы были гораздо сложнее. Антон сказал, что у "сложных" вузов мы будем, как правило, работать бригадами по два-три человека. Он также сделал особый акцент на том, что внутри вузов объявления нельзя клеить никогда - только снаружи.

После двух практических занятий Антон решил, что мы готовы, и одним летним утром нам вручили по пачке объявлений и "выпустили на расклейку".

Работать расклейщиками нам нравилось. Всего четыре часа в день – с 10 до 2, на свежем воздухе, за хорошие деньги. Было приятно видеть абитуриентов, молодых и взволнованных – давно ли мы сами были такими!, опять оказаться на территории знакомых вузов – ЛЭТИ, финэк, политех, "холодильник" (институт холодильной промышленности, сейчас носит гордое название "Академия холода"), "тряпочка" (институт текстильной и легкой промышленности)...

Репетиторы были нами очень довольны и говорили, что количество звонков от вузов, где дежурим мы, всегда выше среднего.

Постепенно мы все лучше узнавали этот неизвестный нам ранее мир репетиторов и поражались его продуманности, организованности - вообще непохожести на то, что мы видели каждый день на наших основных рабочих местах.

Каждый год наши репетиторы снимали квартиру в центре города, близко к основным вузам, и оставались в ней до конца вступительных экзаменов. У них был железный принцип – ни один звонок не должен быть пропущен!

Поскольку из квартиры они не выходили, еду для них покупал и приносил один из расклейщиков, который получал за это 100 рублей в месяц. Сейчас эти суммы уже не производят впечатления, но в те времена, когда люди всерьез занимали три рубля до получки, такие деньги были очень хорошей платой за то, чтобы пару раз в неделю сходить в магазин.

Были продуманы даже такие вещи, как текст и внешний вид объявлений. Например, на них в строго определенных местах ставились крупные красные и синие точки для привлечения внимания. Кроме того, благодаря этим точкам мы, расклейщики, могли издалека видеть, висит объявление или нет.

Никогда не было такого, чтобы, например, вдруг не хватало объявлений или не было клея - все это нам выдавалось в любом количестве, и никто не призывал к экономии.

Для нас, расклейщиков, существовал специальный профессиональный термин – "мальчики". "Мальчики" клеили объявления – ой, ошибся! – делали "все возможное, чтобы абитуриенты срывали с объявлений телефоны и звонили". Кроме "мальчиков" были еще "девочки", которые совершенно не обязательно были лицами женского пола – напротив, почти все они были мужчинами. Задачей "девочек" было шататься среди поступающих и рекламировать репетиторов, используя свое красноречие и обаяние – рассказывать, например, как замечательно репетиторы помогли им самим. За каждый звонок "девочки" получали 15 рублей – за звонок! – даже в том случае, если он ни к чему не привел.

Со временем мы познакомились с некоторыми "девочками" – как наших репетиторов, так и конкурентов, и не раз наблюдали их профессионализм в действии. Бывало, что некоторые из них зарабатывали в день до 100 рублей и больше. Эта работа, конечно, требовала большей квалификации, чем наша.

Репетиторы говорили нам, что если у нас остается свободное время от расклейки объявлений, мы можем пытаться подработать как "девочки", хотя явно особых надежд в этой области на нас не возлагали, что поначалу нас обижало – как так! – мы же музыканты! – да мы ведь на сцену выходим! – и это у нас нет красноречия и обаяния!? – но очень скоро мы убедились в том, что наши шефы были правы – как мы ни пытались, за весь месяц дополнительные 15 рублей получил только я, причем совершенно неожиданно.

Как-то вечером я возвращался домой, проходил мимо одного вуза и чисто машинально решил наклеить объявление. Рядом со мной остановился молодой человек, по которому было видно, что он приехал из какой-то южной республики СССР и с акцентом, характерных для жителей тех мест, спросил:

- Слюш, а этот учител хороший, да?

- Да, очень хороший! – ответил я.

- А ты его знаешь? Может, скажешь ему, что я тоже хороший, чтобы он со мной учился?

Я пообещал замолвить слово и на следующий день один из репетиторов сообщил мне, что южанин звонил, назвал мое имя, и я получил так сомнительно заработанные пятнадцать рублей.

Напоследок о самих репетиторах. Чрезвычайно умные, необычные, очень энергичные и организованные люди, которые, на мой взгляд, абсолютно заслуживали те деньги, которые они зарабатывали – где-то несколько тысяч рублей за один месяц. Они не халтурили. Они на самом деле хорошо готовили к поступлению и мы видели, как благодарны были те, кто с ними занимался. О наших репетиторах шла слава – и они рассказывали нам, что самыми удачными годами у них были те, когда им удавалось снять ту же квартиру, что и в прошлом году – тогда им звонили и даже просто приходили знакомые тех, кто занимался за год до этого.

Мы им тоже понравились, и когда наша работа у них закончилась, они взяли наши телефоны - "чтобы быть в контакте с опытными ценными кадрами", как они сказали – и через год на самом деле позвонили и предложили поработать опять, но у нас уже разворачивалась профессиональная музыкальная карьера, начинались гастроли, и мы отказались...

Городок у нас небольшой, хоть и республиканская столица. Аэропорт ему под стать. Рейсов - пара в день пассажирских, плюс грузовые.

И работал в службе перевозок мужичок. Невысокого роста, вида бомжеватого. Колорита добавляло отсутствие трех пальцев на руке и большинства зубов, а так же склонность к злоупотреблению алкоголем.

Исполнял обязанности, как у немцев говорится, хаус мастера при аэровокзале. Подкрасить что, подштукатурить, мебель подправить, стекло вставить, сантехника, электрика - на все руки, словом, спец.

Володей, по имени, мало кто звал. Чаще за глаза, да и в глаза звали его Французом.

Как-то начальник службы ЭРТОС звонит в службу перевозок, в оповещение:

- Позови мне Француза!

А там девочка, новенькая. Кто такой Француз - ей невдомек. Объявляет:

- Гражданин, прибывший из Франции, просьба подойти к начальнику ЭРТОС!

Ржали все, кто понимал.

Как положено, при аэровокзале - линейный отдел милиции. Своего техперсонала в отделе нет, поэтому со всеми проблемами обращались в авиаотряд. Большинство просьб что либо наладить, починить - к Французу.

Ну а что, мужичок безотказный, всегда готов помочь.

Теперь амбула:

1985 год, борьба с пьянством. У ЛОВД план по отлову употребивших. И прямо на территории авиапредприятия, вот он, красавец: Француз. Хорошо так под мухой.

Патруль хватает его под белы рученьки, и в участок.

"Ох, как он и сетовал: где закон?? Нету, мол!!", как сказал бы Владимир Семенович..

И действительно, возмущенные реплики из отдела слышно было даже нам, соседям. Театр одного актера.

Какие только доводы не приводил: и что он же свой, и что завсегда милиции помогал, и что рабочее время уже закончилось, домой шел - дежурный был неумолим.

Сообщили по месту работы, и Француз получил весь набор причитавшихся за проступок наказаний, от строгого выговора до лишения премий и тринадцатой зарплаты.

Володя затаил обиду. Месть не заставила себя долго ждать.

Заходит на посадку литерный борт. Встречать вышло все руководство республики, города, авиаотряда. Присутствовал, само собой, начальник ЛОВД.

Самолет выруливает на перрон, торжественный момент, встречающие делают приличествующие ему физиономии, и тут что-то пошло не так... А причина - местная, перронная собачка белой масти, которая решила поучаствовать в приеме высоких гостей, неспешно просеменив между высокими гостями, спускающимися по трапу и толпой встречающих.

Все бы ничего, но по обоим бортам у нее четкая трафаретная надпись синей краской: МИЛИЦИЯ...

Лицо милицейского начальника надо было видеть: череда эмоций заслужила бы высший балл на выпускном экзамене театрального училища.

И работал в службе перевозок мужичок. Невысокого роста, вида бомжеватого. Колорита добавляло отсутствие трех пальцев на руке и большинства зубов, а так же склонность к злоупотреблению алкоголем.

Исполнял обязанности, как у немцев говорится, хаус мастера при аэровокзале. Подкрасить что, подштукатурить, мебель подправить, стекло вставить, сантехника, электрика - на все руки, словом, спец.

Володей, по имени, мало кто звал. Чаще за глаза, да и в глаза звали его Французом.

Как-то начальник службы ЭРТОС звонит в службу перевозок, в оповещение:

- Позови мне Француза!

А там девочка, новенькая. Кто такой Француз - ей невдомек. Объявляет:

- Гражданин, прибывший из Франции, просьба подойти к начальнику ЭРТОС!

Ржали все, кто понимал.

Как положено, при аэровокзале - линейный отдел милиции. Своего техперсонала в отделе нет, поэтому со всеми проблемами обращались в авиаотряд. Большинство просьб что либо наладить, починить - к Французу.

Ну а что, мужичок безотказный, всегда готов помочь.

Теперь амбула:

1985 год, борьба с пьянством. У ЛОВД план по отлову употребивших. И прямо на территории авиапредприятия, вот он, красавец: Француз. Хорошо так под мухой.

Патруль хватает его под белы рученьки, и в участок.

"Ох, как он и сетовал: где закон?? Нету, мол!!", как сказал бы Владимир Семенович..

И действительно, возмущенные реплики из отдела слышно было даже нам, соседям. Театр одного актера.

Какие только доводы не приводил: и что он же свой, и что завсегда милиции помогал, и что рабочее время уже закончилось, домой шел - дежурный был неумолим.

Сообщили по месту работы, и Француз получил весь набор причитавшихся за проступок наказаний, от строгого выговора до лишения премий и тринадцатой зарплаты.

Володя затаил обиду. Месть не заставила себя долго ждать.

Заходит на посадку литерный борт. Встречать вышло все руководство республики, города, авиаотряда. Присутствовал, само собой, начальник ЛОВД.

Самолет выруливает на перрон, торжественный момент, встречающие делают приличествующие ему физиономии, и тут что-то пошло не так... А причина - местная, перронная собачка белой масти, которая решила поучаствовать в приеме высоких гостей, неспешно просеменив между высокими гостями, спускающимися по трапу и толпой встречающих.

Все бы ничего, но по обоим бортам у нее четкая трафаретная надпись синей краской: МИЛИЦИЯ...

Лицо милицейского начальника надо было видеть: череда эмоций заслужила бы высший балл на выпускном экзамене театрального училища.

1

Биолог Кнут Шмидт-Нильсен, автор книги о физиологии пустынных животных, впервые посетив Северную Африку, был удивлен, увидев местных жителей, одетых исключительно в чёрное. Он обдумал несколько объяснений, связанных с физикой, экологией, физиологией человека и поведением, но ни одно из них не показалось ему удовлетворительным. Наконец, он спросил одного из местных, почему вся их одежда чёрная.

Ответ был: «У всех наших овец чёрная шерсть».

Ответ был: «У всех наших овец чёрная шерсть».

Каждый май улицы наших городов наполняются приятным ароматом сирени. Тут и там, в парках, скверах, на бульварах и просто около домов бросаются в глаза яркие пятна сиреневых, лиловых, розовых, пурпурных, а если повезет, и белых оттенков - зацветает сирень. Но было время, когда кусты сирени были настоящей редкостью, дорогим сувениром, специально выписанным из-за границы. И благодаря одному человеку на свете появилась русская сирень. И не одна, а десятки, а то и сотни видов! И этот человек не какой-то известный ученый, селекционер или ботаник, а простой шофер, решивший однажды посвятить свое свободное время, а после и всю жизнь разведению сирени.

Имя этого человека - Леонид Колесников. Уникальный человек, благодаря которому каждую весну на улицах наших городов зацветают сотни сиреней. За свои труды он получил высшую награду того времени - Сталинскую премию, а выведенные им сорта входят в престижные коллекции мира. Однако на его пути были и трудности: утрата ценных сортов, нападение вандалов, арест и конфликты с властями города.

Леонид Алексеевич Колесников родился 18 мая 1895-ого года в состоятельной купеческой семье и стал младшим из пяти детей. Его отец был почетным гражданином Москвы, владел домом на Кузнецком мосту, квартирой в Санкт-Петербурге и имением под Ялтой. В 1890-ом, за пять лет до рождения Леонида, семья приобрела подмосковный участок в селе Всехсвятском (ныне на его территории находятся районы Аэропорт и Сокол), где построила дом, а после рождения сына отец посадил там пихту и саженец сирени сорта “Мишель Бюхнер", специально выписанный по каталогу из Франции.

Юный Леонид рос вместе с этой сиренью и каждую весну наблюдал ее цветение. В 1913-ом году он закончил училище, чтобы в следующем пойти по стопам отца, поступив в Московский коммерческий институт. Но доучиться ему не удалось - в 1916-ом году его призывают на фронт Первой мировой. Там Леонид освоит профессию шофера, которым и проработает почти всю жизнь.

В 1919-ом году, в разгар Гражданской войны, в Леониде проснулась страсть к сирени. Разъезжая по долгу службы по стране, он видел запущенные бывшие дворянские усадьбы, где рядом с разрушающимися домами росли пышные, но забытые всеми кусты сирени. Самые красивые он черенковал и привозил в свой сад, где позже с помощью старых, еще дореволюционных каталогов и книг, пытался определить сорта. Отсутствие познаний в ботанике не пугало Колесникова: он занимался самообразованием, пробовал и экспериментировал сам, общался с сотрудниками ботанических садов в разных городах. Позже он познакомился с научным сотрудником Ботанического сада МГУ М. Нагибиной, которая открыла для него труды Мичурина и Тимирязева, направив деятельность молодого селекционера в более научное русло.

Любопытно, что все это время коллекционированием сиреней (а в 1923-ем году в его саду насчитывалось уже почти 100 сортов) Колесников занимался как хобби, в свободное время, продолжая работать шофером в ЧК, где познакомился с Олимпиадой Якиманской, дочерью известного музыканта и помощницей Дзержинского. Знавшая 6 иностранных языков девушка была прекрасно образована и имела большие перспективы, но не постеснялась выйти замуж за простого шофера, разделив его судьбу и главное увлечение в жизни. Многие годы она помогала мужу собирать, сохранять и расширять коллекцию.

Леонид Колесников участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Во время его отсутствия Олимпиада Николаевна ухаживает за садом и представляет выращенные супругом сорта сирени на Всесоюзной выставке. В 1941 году, во время налёта немецкой авиации, несколько снарядов попадает в сад и часть сортов оказывается утрачена.

В память об участниках и героях Великой Отечественной Колесниковы дадут сиреням их имена. Так на свет появятся сорта 'Маршал Василевский', 'Зоя Космодемьянская', 'Полина Осипенко', 'Алексей Маресьев' , 'Гастелло' (с закрученными, как винт, лепестками).

Считается, что всего за жизнь Леонид Колесников вывел более 300 сортов сирени, но сохранились лишь около 50, причем часть даже не в России. Самые известные его сорта, например, «Галина Уланова» украшают важные общественные здания по всему миру, растут у Букингемского дворца в Лондоне, в Королевских садах в Канаде, входят в сирингарии (питомники сирени) по всему миру. В Москве сирени Колесникова можно встретить в Тайницком саду Кремля, в “Аптекарском огороде”, на ВДНХ и в Сокольниках. А с 1975-ого года в Москве работает “Сиреневый сад”, созданный энтузиастами и городскими властями недалеко от метро “Черкизовская” и полностью посвященный памяти Колесникова и состоящий из выведенных им сортов. Кстати, есть там и “Память о Колесникове” - сорт, который пережил своего создателя и получил свое название уже после его смерти.

Благодаря Леониду Колесникову каждый год и Москва, и многие города мира расцветают сотнями ярких сиреневых, белых, пурпурных и розовых оттенков. Благодаря его страсти и упорному труду в России появилась и развилась своя школа сиреневодства, а выведенные в Советском Союзе сорта высоко ценятся во всем мире. Начиная с маленького кустика в родительском саду он создал несколько сотен сортов, часть из которых была, увы, утрачена, но часть, возможно, удастся возродить. Над этим сейчас трудятся энтузиасты из Тимирязевской академии, частные цветоводы и участники клубов селекционеров.

Имя этого человека - Леонид Колесников. Уникальный человек, благодаря которому каждую весну на улицах наших городов зацветают сотни сиреней. За свои труды он получил высшую награду того времени - Сталинскую премию, а выведенные им сорта входят в престижные коллекции мира. Однако на его пути были и трудности: утрата ценных сортов, нападение вандалов, арест и конфликты с властями города.

Леонид Алексеевич Колесников родился 18 мая 1895-ого года в состоятельной купеческой семье и стал младшим из пяти детей. Его отец был почетным гражданином Москвы, владел домом на Кузнецком мосту, квартирой в Санкт-Петербурге и имением под Ялтой. В 1890-ом, за пять лет до рождения Леонида, семья приобрела подмосковный участок в селе Всехсвятском (ныне на его территории находятся районы Аэропорт и Сокол), где построила дом, а после рождения сына отец посадил там пихту и саженец сирени сорта “Мишель Бюхнер", специально выписанный по каталогу из Франции.

Юный Леонид рос вместе с этой сиренью и каждую весну наблюдал ее цветение. В 1913-ом году он закончил училище, чтобы в следующем пойти по стопам отца, поступив в Московский коммерческий институт. Но доучиться ему не удалось - в 1916-ом году его призывают на фронт Первой мировой. Там Леонид освоит профессию шофера, которым и проработает почти всю жизнь.

В 1919-ом году, в разгар Гражданской войны, в Леониде проснулась страсть к сирени. Разъезжая по долгу службы по стране, он видел запущенные бывшие дворянские усадьбы, где рядом с разрушающимися домами росли пышные, но забытые всеми кусты сирени. Самые красивые он черенковал и привозил в свой сад, где позже с помощью старых, еще дореволюционных каталогов и книг, пытался определить сорта. Отсутствие познаний в ботанике не пугало Колесникова: он занимался самообразованием, пробовал и экспериментировал сам, общался с сотрудниками ботанических садов в разных городах. Позже он познакомился с научным сотрудником Ботанического сада МГУ М. Нагибиной, которая открыла для него труды Мичурина и Тимирязева, направив деятельность молодого селекционера в более научное русло.

Любопытно, что все это время коллекционированием сиреней (а в 1923-ем году в его саду насчитывалось уже почти 100 сортов) Колесников занимался как хобби, в свободное время, продолжая работать шофером в ЧК, где познакомился с Олимпиадой Якиманской, дочерью известного музыканта и помощницей Дзержинского. Знавшая 6 иностранных языков девушка была прекрасно образована и имела большие перспективы, но не постеснялась выйти замуж за простого шофера, разделив его судьбу и главное увлечение в жизни. Многие годы она помогала мужу собирать, сохранять и расширять коллекцию.

Леонид Колесников участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Во время его отсутствия Олимпиада Николаевна ухаживает за садом и представляет выращенные супругом сорта сирени на Всесоюзной выставке. В 1941 году, во время налёта немецкой авиации, несколько снарядов попадает в сад и часть сортов оказывается утрачена.

В память об участниках и героях Великой Отечественной Колесниковы дадут сиреням их имена. Так на свет появятся сорта 'Маршал Василевский', 'Зоя Космодемьянская', 'Полина Осипенко', 'Алексей Маресьев' , 'Гастелло' (с закрученными, как винт, лепестками).

Считается, что всего за жизнь Леонид Колесников вывел более 300 сортов сирени, но сохранились лишь около 50, причем часть даже не в России. Самые известные его сорта, например, «Галина Уланова» украшают важные общественные здания по всему миру, растут у Букингемского дворца в Лондоне, в Королевских садах в Канаде, входят в сирингарии (питомники сирени) по всему миру. В Москве сирени Колесникова можно встретить в Тайницком саду Кремля, в “Аптекарском огороде”, на ВДНХ и в Сокольниках. А с 1975-ого года в Москве работает “Сиреневый сад”, созданный энтузиастами и городскими властями недалеко от метро “Черкизовская” и полностью посвященный памяти Колесникова и состоящий из выведенных им сортов. Кстати, есть там и “Память о Колесникове” - сорт, который пережил своего создателя и получил свое название уже после его смерти.

Благодаря Леониду Колесникову каждый год и Москва, и многие города мира расцветают сотнями ярких сиреневых, белых, пурпурных и розовых оттенков. Благодаря его страсти и упорному труду в России появилась и развилась своя школа сиреневодства, а выведенные в Советском Союзе сорта высоко ценятся во всем мире. Начиная с маленького кустика в родительском саду он создал несколько сотен сортов, часть из которых была, увы, утрачена, но часть, возможно, удастся возродить. Над этим сейчас трудятся энтузиасты из Тимирязевской академии, частные цветоводы и участники клубов селекционеров.

12

Начинаю этот рассказ как историю, а заканчиваю как анекдот с продолжением.

Подошла ко мне внучка и спросила: "Дедуль, а как ты первый раз на самолёте полетел?"

Я ответил так.

В летом 1966 года я с Казанского вокзала Москвы доехал на электричке до станции Быково, там уже не помню, как добрался до аэропорта и в кассе купил билет на самолёт Ли-2 "Москва-Харьков", который должен вылететь через полчаса. Никакого документа тогда не спрашивали. Никакого шмона тогда не делали.

Контролёр на выходе на лётное поле глянула на билет, показала пальцем и сказала: "Вон ваши попутчики идут к самолёту - догоняйте их!"

Догнал я их уже у "трапа" - у лестницы в три ступеньки у открытой двери самолета. Бортпроводница велела мне положить чемодан в хвостовом отсеке и занять свободное место…

Тут внучка закричала на кухню: "Бабушка! Дед опять накурился и сказки рассказывает!"

А в другой раз я рассказал внучке сказку о том, как мы раньше реагировали на телефонные звонки - просто брали трубку и говорили: "Алло", не глядя предварительно на экран смартфона, пардон, телефона без какого-то экрана с информацией о том, кто и откуда звонит.

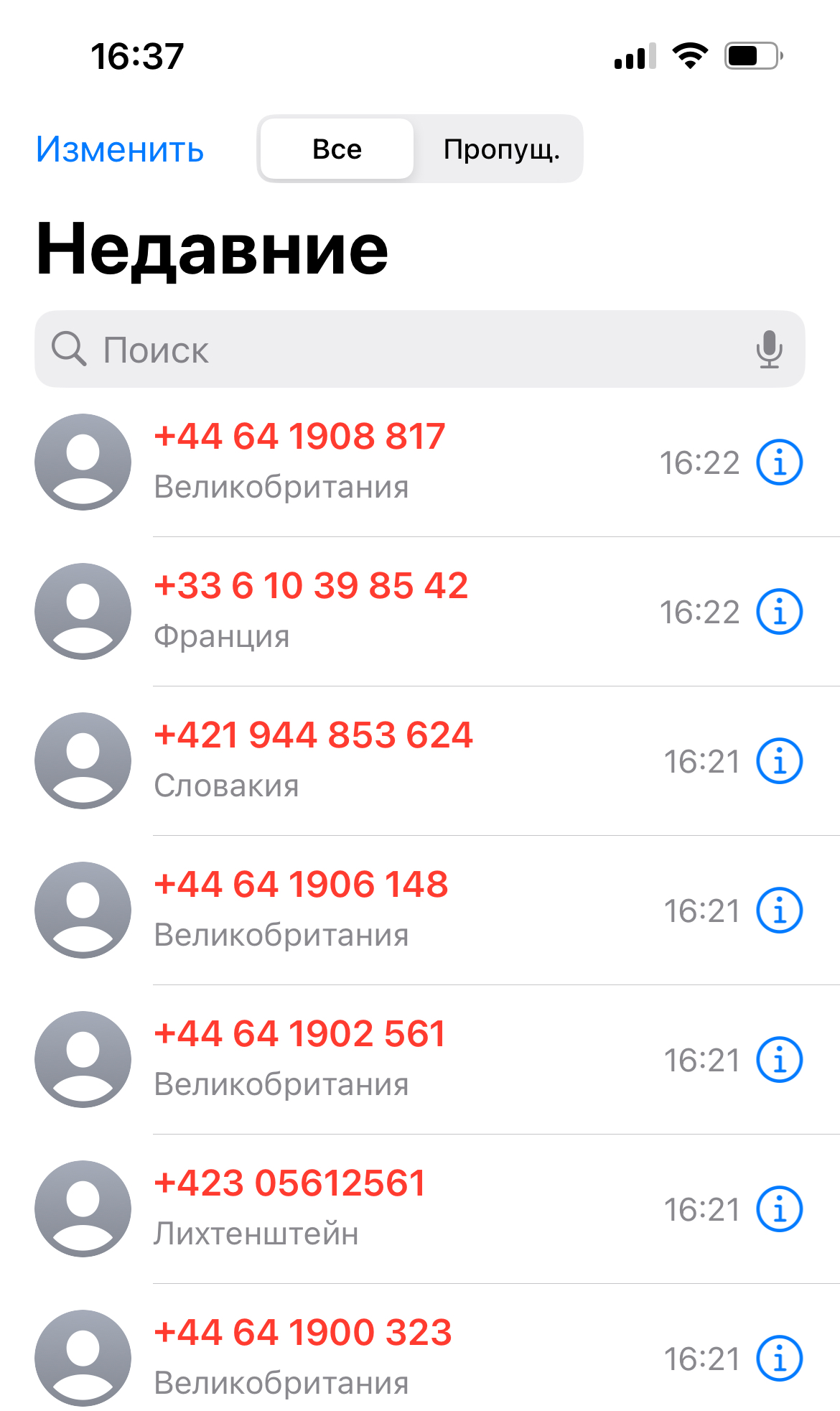

Вспомнил я об этом тогда, когда мне за одну минуту пытались позвонить из Англии, Франции, Словакии и Лихтенштейна...

Подошла ко мне внучка и спросила: "Дедуль, а как ты первый раз на самолёте полетел?"

Я ответил так.

В летом 1966 года я с Казанского вокзала Москвы доехал на электричке до станции Быково, там уже не помню, как добрался до аэропорта и в кассе купил билет на самолёт Ли-2 "Москва-Харьков", который должен вылететь через полчаса. Никакого документа тогда не спрашивали. Никакого шмона тогда не делали.

Контролёр на выходе на лётное поле глянула на билет, показала пальцем и сказала: "Вон ваши попутчики идут к самолёту - догоняйте их!"

Догнал я их уже у "трапа" - у лестницы в три ступеньки у открытой двери самолета. Бортпроводница велела мне положить чемодан в хвостовом отсеке и занять свободное место…

Тут внучка закричала на кухню: "Бабушка! Дед опять накурился и сказки рассказывает!"

А в другой раз я рассказал внучке сказку о том, как мы раньше реагировали на телефонные звонки - просто брали трубку и говорили: "Алло", не глядя предварительно на экран смартфона, пардон, телефона без какого-то экрана с информацией о том, кто и откуда звонит.

Вспомнил я об этом тогда, когда мне за одну минуту пытались позвонить из Англии, Франции, Словакии и Лихтенштейна...

Как-то раз один талантливый шахматёр (будущий гросс, лауреат, призер и чемпион) объяснял, что такое шахматы:

- Вот смотри, в этой позиции ты, третьеразрядник, сделаешь короткую рокировку, а второразрядник – длинную. Перворазрядник, который оценит позицию лучше второразрядника, сделает короткую, а кмс подумает и вообще не рокирнётся. Мастер же рокируется в длинную сторону не задумываясь, для него эта позиция уже проанализированная, но гроссмейстер, который нашел новую сильную идею, сделает короткую – и выиграет партию.

Таким образом, ты мыслишь, как гроссмейстер! Разница между вами только в том, что он выиграет у любого из вас, а ты любому проиграешь.

- Вот смотри, в этой позиции ты, третьеразрядник, сделаешь короткую рокировку, а второразрядник – длинную. Перворазрядник, который оценит позицию лучше второразрядника, сделает короткую, а кмс подумает и вообще не рокирнётся. Мастер же рокируется в длинную сторону не задумываясь, для него эта позиция уже проанализированная, но гроссмейстер, который нашел новую сильную идею, сделает короткую – и выиграет партию.

Таким образом, ты мыслишь, как гроссмейстер! Разница между вами только в том, что он выиграет у любого из вас, а ты любому проиграешь.

5 культовых сказок, малоизвестных в России

Когда я говорил о непопулярности Питера Пэна в России, я, конечно же, немного сгустил краски. По сравнению с некоторыми другими западными сказками мальчик, который не хотел расти, можно сказать - суперзвезда.

Да, да, есть немало сказок, ставших частью культурного кода на Западе, но в России при их упоминании скорее всего переспросят: "Ты про чё ваще?".

Сегодня я решил вспомнить некоторые из них.

1. «Джек и бобовый стебель»

Английская народная сказка о смелом пареньке Джеке, победившем великана.

Одна из главных английских сказок, эквивалент нашей «Репки» по уровню узнаваемости. Именно эту сказку обычно инсценируют в традиционных британских пантомимах накануне Рождества.

В России ее почти никто толком не знает - в отличие от Красной Шапочки или Золушки.

Единственный краткий миг славы эта сказка пережила в середине 70-х, но и тогда она к нам прокралась "через заднее крыльцо" кружным путем.

Я, конечно же, имею в виду одно из первых полнометражных аниме в советском прокате - японский мультфильм "Джек в Стране Чудес".

При этом абсолютное большинство бывших пионеров, переживавших, не догонит ли Джека страшный великан Тулип, думаю, так до сих пор и не в курсе, что они смотрели тогда экранизацию классической английской сказки.

2. "Румпельштильцхен"

Немецкая сказка братьев Гримм о злом карлике, способном создавать золото из соломы, прядя ее.

На Западе слово "Румпельштильцхен" стало общеизвестным и нарицательным, а сказку только экранизировали 11 раз.

Отсылками к Румпельштильцхену переполнена вся тамошняя культура. Достаточно вспомнить бродячего мугла-торговца по имени Штильцхен в серии игр Final Fantasy, Румпельштильцхена у пана Сапковского в "Ведьмаке", реплику «Помнится, она заточила одну девчонку как раз в такую же башню. Румпельштильцхен ее звали, или что-то вроде того. У нее еще косы длинные были» в "Ведьмах за границей" Пратчетта и многое-многое другое.

А у нас же разве что после "Шрека навсегда" какое-то узнавание появилось.

3. "Принцесса-невеста" Уильяма Голдмана

Тут даже не сколько сама сказка, сколько экранизация 80-х, сценарий к которой написал сам автор книги.

«Принцесса-невеста» не просто популярна на Западе, она имеет там реально культовый статус, особенно в США. Популярность этого кино там сопоставима с известностью фильма "Иван Васильевич меняет профессию" у нас. И то, и другое - фильм, который как минимум видел (а скорее всего - выучил наизусть) любой житель страны.

Исключений не бывает.

Точно так же, как на постсоветском пространстве никому не надо объяснять смысл фразы: "Три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три", так и любой американец сможет подхватить и закончить фразу: «Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die» («Здравствуйте. Меня зовут Иниго Монтойя. Вы убили моего отца. Приготовьтесь к смерти»).

Самый, пожалуй, показательный пример того, как одна и та же сказка может иметь принципиально разный культурный вес в разных странах.

4. Сказки Доктора Сьюза

Теодор Сьюз Гайсел, более известный как Доктор Сьюз - самый продаваемый англоязычный писатель для маленьких детей, по книгам которого юные англичане и американцы учатся читать.

У нас же его в лучшем случае перепутают с Доктором Споком, но чаще всего - просто не вспомнят.

И нельзя сказать, что Сьюза не пускали в СССР - пускали. И не просто пускали, а даже всячески популяризировали - и активно переводили, и кучу отечественных мультфильмов наснимали, и диафильмов нарисовали - а все не в коня корм.

Не зашел.

Разве что в новом тысячелетии россияне про "Гринча, похитителя Рождества" узнали - но и то не про сказку Сьюза, а про фильм Рона Ховарда.

5. "Ветер в ивах" Кеннета Грэма

В англоязычном мире это абсолютно культовая вещь, ее иллюстрировало множество великих художников от Артура Рекхема и Эрнеста Шепарда до Инги Мур и Роберта Инглена.

Преданными поклонниками и истовыми пропагандистами этой сказки были президент Теодор Рузвельт и автор "Винни-Пуха" Алан Милн, лидер The Beatles Джон Леннон и автор "Нарнии" Клайв Льюис.

А Сид Барретт так вообще назвал первый альбом своей группы Pink Floyd "The Piper at the Gates of Dawn".

Это название седьмой главы сказки "Ветер в ивах", ежличо.

В. Нестеров

Когда я говорил о непопулярности Питера Пэна в России, я, конечно же, немного сгустил краски. По сравнению с некоторыми другими западными сказками мальчик, который не хотел расти, можно сказать - суперзвезда.

Да, да, есть немало сказок, ставших частью культурного кода на Западе, но в России при их упоминании скорее всего переспросят: "Ты про чё ваще?".

Сегодня я решил вспомнить некоторые из них.

1. «Джек и бобовый стебель»

Английская народная сказка о смелом пареньке Джеке, победившем великана.

Одна из главных английских сказок, эквивалент нашей «Репки» по уровню узнаваемости. Именно эту сказку обычно инсценируют в традиционных британских пантомимах накануне Рождества.

В России ее почти никто толком не знает - в отличие от Красной Шапочки или Золушки.

Единственный краткий миг славы эта сказка пережила в середине 70-х, но и тогда она к нам прокралась "через заднее крыльцо" кружным путем.

Я, конечно же, имею в виду одно из первых полнометражных аниме в советском прокате - японский мультфильм "Джек в Стране Чудес".

При этом абсолютное большинство бывших пионеров, переживавших, не догонит ли Джека страшный великан Тулип, думаю, так до сих пор и не в курсе, что они смотрели тогда экранизацию классической английской сказки.

2. "Румпельштильцхен"

Немецкая сказка братьев Гримм о злом карлике, способном создавать золото из соломы, прядя ее.

На Западе слово "Румпельштильцхен" стало общеизвестным и нарицательным, а сказку только экранизировали 11 раз.

Отсылками к Румпельштильцхену переполнена вся тамошняя культура. Достаточно вспомнить бродячего мугла-торговца по имени Штильцхен в серии игр Final Fantasy, Румпельштильцхена у пана Сапковского в "Ведьмаке", реплику «Помнится, она заточила одну девчонку как раз в такую же башню. Румпельштильцхен ее звали, или что-то вроде того. У нее еще косы длинные были» в "Ведьмах за границей" Пратчетта и многое-многое другое.

А у нас же разве что после "Шрека навсегда" какое-то узнавание появилось.

3. "Принцесса-невеста" Уильяма Голдмана

Тут даже не сколько сама сказка, сколько экранизация 80-х, сценарий к которой написал сам автор книги.

«Принцесса-невеста» не просто популярна на Западе, она имеет там реально культовый статус, особенно в США. Популярность этого кино там сопоставима с известностью фильма "Иван Васильевич меняет профессию" у нас. И то, и другое - фильм, который как минимум видел (а скорее всего - выучил наизусть) любой житель страны.

Исключений не бывает.

Точно так же, как на постсоветском пространстве никому не надо объяснять смысл фразы: "Три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три", так и любой американец сможет подхватить и закончить фразу: «Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die» («Здравствуйте. Меня зовут Иниго Монтойя. Вы убили моего отца. Приготовьтесь к смерти»).

Самый, пожалуй, показательный пример того, как одна и та же сказка может иметь принципиально разный культурный вес в разных странах.

4. Сказки Доктора Сьюза

Теодор Сьюз Гайсел, более известный как Доктор Сьюз - самый продаваемый англоязычный писатель для маленьких детей, по книгам которого юные англичане и американцы учатся читать.

У нас же его в лучшем случае перепутают с Доктором Споком, но чаще всего - просто не вспомнят.

И нельзя сказать, что Сьюза не пускали в СССР - пускали. И не просто пускали, а даже всячески популяризировали - и активно переводили, и кучу отечественных мультфильмов наснимали, и диафильмов нарисовали - а все не в коня корм.

Не зашел.

Разве что в новом тысячелетии россияне про "Гринча, похитителя Рождества" узнали - но и то не про сказку Сьюза, а про фильм Рона Ховарда.

5. "Ветер в ивах" Кеннета Грэма

В англоязычном мире это абсолютно культовая вещь, ее иллюстрировало множество великих художников от Артура Рекхема и Эрнеста Шепарда до Инги Мур и Роберта Инглена.

Преданными поклонниками и истовыми пропагандистами этой сказки были президент Теодор Рузвельт и автор "Винни-Пуха" Алан Милн, лидер The Beatles Джон Леннон и автор "Нарнии" Клайв Льюис.

А Сид Барретт так вообще назвал первый альбом своей группы Pink Floyd "The Piper at the Gates of Dawn".

Это название седьмой главы сказки "Ветер в ивах", ежличо.

В. Нестеров

Глянул тут в Календарь.Ру: вот те на: в этот день, 10 сентября 1975 года, умер Агостиньо Нето, первый президент Анголы. Вы скажете, конечно, : "И что?"

А вот: я был подростком, школьником, и при этом у меня остались по этому поводу воспоминания!

Я помню сухую официальную информацию в газетах. Дело в том, что у Нето был рак, и он приехал в Москву на операцию. Но приехал поздно. Операция не помогла, и первый президент Анголы умер в Москве.

Сразу же в народ пошла шутка: "Приехал Нето, уехал брутто..."

Чёрный юмор. Во всех смыслах.

А вот: я был подростком, школьником, и при этом у меня остались по этому поводу воспоминания!

Я помню сухую официальную информацию в газетах. Дело в том, что у Нето был рак, и он приехал в Москву на операцию. Но приехал поздно. Операция не помогла, и первый президент Анголы умер в Москве.

Сразу же в народ пошла шутка: "Приехал Нето, уехал брутто..."

Чёрный юмор. Во всех смыслах.

Послать донат автору/рассказчику

В Новосибирске 60-летний мужчина украл куклу из секс-шопа, но вернулся обратно, чтобы занять на проезд.

Подвыпивший вор вынес из магазина для взрослых коробку с надувной куклой, но вскоре вернулся обратно, чтобы занять у продавцов 40 рублей на проезд. Куклу он при этом потерял по пути.

Продавцы вызвали росгвардию, но найти украденный товар так и не удалось. Ущерб оценили в 3420 рублей, мужчину задержали. Позже выяснилось, что он водитель маршрутки и пошёл на кражу из-за неразделённой любви к кондукторше.

Подвыпивший вор вынес из магазина для взрослых коробку с надувной куклой, но вскоре вернулся обратно, чтобы занять у продавцов 40 рублей на проезд. Куклу он при этом потерял по пути.

Продавцы вызвали росгвардию, но найти украденный товар так и не удалось. Ущерб оценили в 3420 рублей, мужчину задержали. Позже выяснилось, что он водитель маршрутки и пошёл на кражу из-за неразделённой любви к кондукторше.

Послать донат автору/рассказчику

Отдыхали мы как-то культурно на даче. И была с нами родственница из Германии. А с ней два мальчика-близнеца. Года четыре. Одинаковые, дружные, воспитанные и забавные до невозможности. Угостишь их чем-нибудь, а они хором говорят: «Данке!» и кланяются синхронно.

А еще с нами был вполне русский восьмилетний Вова. И велели Вове близнецов развлекать и опекать. Вована эта затея вдохновила не сильно. Пацаны и так не любят возиться с малышней, а тут еще и иноземные мутанты, которые толком ничего не понимают. Но приказы не обсуждаются, поэтому повел он их на улицу играть и веселиться.

Хлопнули мы еще по паре рюмок чая, и вышел я на крыльцо вдохнуть свежего воздуха и никотина. Наблюдаю картину. По дорожке чапают, держась за ручки, юные бюргеры с грустными мордашками. Сзади важно вышагивает Вован и подгоняет их хворостиной. «Странные, – думаю, – у них игры какие-то...».

Когда они приблизились, я услышал строгий голос Вована:

– Шнелля, швайны!

А еще с нами был вполне русский восьмилетний Вова. И велели Вове близнецов развлекать и опекать. Вована эта затея вдохновила не сильно. Пацаны и так не любят возиться с малышней, а тут еще и иноземные мутанты, которые толком ничего не понимают. Но приказы не обсуждаются, поэтому повел он их на улицу играть и веселиться.

Хлопнули мы еще по паре рюмок чая, и вышел я на крыльцо вдохнуть свежего воздуха и никотина. Наблюдаю картину. По дорожке чапают, держась за ручки, юные бюргеры с грустными мордашками. Сзади важно вышагивает Вован и подгоняет их хворостиной. «Странные, – думаю, – у них игры какие-то...».

Когда они приблизились, я услышал строгий голос Вована:

– Шнелля, швайны!

Послать донат автору/рассказчику

Лучшая история за 09.09:

Не моё - © Fima4444

Мой дед, будучи 16-летним парнем, в 1943 году работал на кирпичном заводе .Завод был не понятно какой, после бомбёжки, но продолжал работать. Задание простое— готовить кирпич. Он шел на постройки укреплений и восстановление зданий. Ну или еще куда-то.

Работали голодные, из последних сил. А норма была жёсткая, за её невыполнение могли спросить. Однажды зимой дед недосчитался в готовой партии пару рядов кирпичей. (Говорил, что складывали по особому, что бы не поштучно считать, а "паллетами," как это сейчас принято говорить.) Ну и короче, в какой то стопке в итоге не хватало прилично.

Бригадир,- принципиальный фронтовик. Без руки. Сразу прикопался. Начался разбор. Светило как минимум строгое взыскание, а то и что похуже. читать дальше →

Мой дед, будучи 16-летним парнем, в 1943 году работал на кирпичном заводе .Завод был не понятно какой, после бомбёжки, но продолжал работать. Задание простое— готовить кирпич. Он шел на постройки укреплений и восстановление зданий. Ну или еще куда-то.

Работали голодные, из последних сил. А норма была жёсткая, за её невыполнение могли спросить. Однажды зимой дед недосчитался в готовой партии пару рядов кирпичей. (Говорил, что складывали по особому, что бы не поштучно считать, а "паллетами," как это сейчас принято говорить.) Ну и короче, в какой то стопке в итоге не хватало прилично.

Бригадир,- принципиальный фронтовик. Без руки. Сразу прикопался. Начался разбор. Светило как минимум строгое взыскание, а то и что похуже. читать дальше →